記事の表示

-

食事で重要な『PFCバランス』を完全理解

2024年2月9日食事食事で重要な『PFCバランス』を完全理解

PFCバランスとは、減量、増量、体型維持を目指す方々にとって欠かせない栄養バランスの考え方です。

このアプローチは、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)という3大栄養素の摂取比率を意識し、健康的かつ効果的に体重管理を行うための指針です。

近年、糖質制限や脂質制限など極端な食事法が流行していますが、これらはPFCバランスが偏っており、健康リスクやリバウンドの可能性を高めることがあります。

適切なPFCバランスの理解と実践は、目標とする体重や体型へと効率的に近づくための鍵となります。

今回はそんな「PFCバランス」についてお話をしていきたいと思います!

それでは本日もよろしくお願い致します!

PFCバランスとは?

皆さんは「PFCバランス」という言葉を聞いたことがありますか?

PFCバランスは

減量(ダイエット)

増量(バルクアップ)

体型維持

をしていきたい!

という皆さんにとって、必ず覚えておいていただきたい考え方になります。

PFCとは、3大栄養素(マクロ栄養素)である

P (Protein):タンパク質

F (Fat):脂質

C (Carbohydrate):炭水化物

の頭文字を取っており、

「タンパク質・脂質・炭水化物がどれくらいの割合を占めているかの比率」のことを指します。

例えば、近年のダイエットの流行として、

- 糖質制限(ローカーボやケトジェニック)

- 脂質制限(ローファット)

といった、バランスが極端な食事方法が認知されています。

これらのダイエット方法は、PFCバランスが取れておらず、健康上の問題が非常に出てきやすいです。

また、リバウンドのリスクが高くなるため、一時的な変化で終わってしまう傾向が強いです。

最近は、トレーナーの方も上記のような減量方法を取り入れていらっしゃいますが、トレーナーの方は時期によって、ローカーボやローファットなどの減量パターンを変えており、常にPFCバランスも意識した食生活を行なっているため、実はしっかりとバランスを考慮しているんです。

しかし、「糖質制限は痩せる」といったメディアや記事を一般の方が鵜呑みにしてしまい、長い間極端なダイエットをしてしまっている方が、多くいらっしゃいます。

どんな方法を取るにしても、長続きをさせていくために、PFCがどのくらいの割合になっているか?

ということを意識しながら、行うことで目標としている体重や体型に近づくことができるのです。

理想的なPFCバランス

では、次に理想的なPFCバランスについて解説をしていきます。

厚生労働省では、”エネルギー産生栄養素バランスの食事摂取基準” として、

以下のようにPFCの目標比率を示しています。

P(タンパク質):13〜20%

F(脂質) :20〜30%

C(炭水化物) :50〜60%

ただ、この基準は、生活習慣病の発症予防し、重症化予防を目的に設定されているため、減量や増量したい方は、これらの割合はあくまで参考にして、割合を変化させていく必要があります。

色々な団体が目標のPFC比率を出しているので、一概にどこが合っている、合っていないとは言えませんが、おおよその目安としては、

P(タンパク質):20〜30%

F(脂質) :20〜30%

C(炭水化物) :45〜60%

このくらいが目安となります。

特にタンパク質の摂取量については、なるべく20%以上摂ることを意識したいですね。

PFCバランスの計算

それでは、実際に自分のPFCバランスを計算して出していきましょう!と言いたいところですが、

基礎代謝や運動レベルなど全て計算していくのはとても時間がかかりますし、あくまでも目安のバランスになるので、マクロ計算ができるページで一瞬で行なってしまいましょう!

こちらの計算ページを使うことで瞬時にご自身の必要なPFC摂取量を計算することができます。

下は35歳女性(身長160cm体重58kg)のPFCバランスの一例になります。このような割合で取っていくと、無理なく続けられ、かつバランスの良い摂取ができると思いますので、参考にしてみてください。●目安摂取カロリー:1244kcal

①タンパク質:116g(37%)

②脂質 :33g(24%)

③炭水化物 :107g(34%)

→タンパク質、脂質の数値から炭水化物で調整する。この計算ページだとたんぱく質をかなり頑張って摂取していく計算になります。何より大切なのは、継続できるかどうか?です。マクロバランスを計算して、「よし頑張ろう!」と思っても3日坊主で終わってしまってしまうのであれば、せっかく計算した意味がありません。是非ご自身の習慣化を習慣にすることで、無理なく楽しく食生活が行えると良いと思います^ ^また、体重計に乗ることを習慣にすることで、何をどのくらい食べたら体重が減る・増えやすいという傾向も見えてくると思うので、毎日決まった時間に体重計に乗ることもおすすめです。なりたい自分になるために、今日も頑張っていきましょう(^ ^)

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

◯お問い合わせはこちら⇩

ビーユー田町芝浦・三田店

https://beu.co.jp/ビーユー大森店

https://beu.co.jp/omori▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

運動と免疫

2023年11月4日ライフスタイル食事運動と免疫

健康を維持し、病気から身を守るためには、免疫システムが不可欠です。

そして、私たちの体は、日々無数の病原体にさらされていますが、免疫システムがこれらから守ってくれています。

近年、運動が免疫システムに与える影響は、科学的研究によって明らかにされつつあります。

本記事では、運動が免疫に与える影響や、メリット・デメリットについて解説していきます。

免疫システムの基礎

免疫応答のメカニズム

免疫応答は、体が病原体や異物に対抗するための複雑な生物学的プロセスです。

このプロセスは、病原体の侵入を検出し、それに対する防御、最終的には記憶として保存することで、将来的な感染に迅速に対応できるようにしています。

免疫応答は大きく二つに分けられます。

先天性免疫応答は迅速に作動し、特定の病原体を識別せずに広範囲の微生物に対抗します。

これには、皮膚や粘膜の物理的障壁、白血球による病原体の飲み込みと破壊(貪食作用)、炎症反応などが含まれます。

獲得性免疫応答はより遅く作動しますが、特定の病原体に対して高度に特化した反応を提供します。これには、抗体の産生や特定の病原体を破壊するために適応したT細胞の活動が含まれます。

免疫細胞の種類と機能

免疫システムはたくさんな細胞によって構成されており、それぞれが役割を担っています。

1. マクロファージ

病原体を飲み込み、分解することで先天性免疫に貢献します。2.樹状細胞

病原体の断片をT細胞に提示し、獲得性免疫応答を活性化します。3.中性球

感染の初期段階で迅速に活動し、病原体を殺すことで防御に寄与します。4.リンパ球

二つの主要なタイプがあり、B細胞は抗体を生成し、T細胞は細胞傷害性の反応を担当したり、免疫応答を調節したりします。免疫系の健康と疾病予防

免疫系の健康は、感染症の予防だけでなく、慢性疾患やがんのリスクを減少させることにも関連しています。

適切に機能する免疫システムは、病原体を効率的に排除し、過剰な炎症反応を抑制し、自己組織に対する攻撃(自己免疫疾患)を防ぎます。

また、免疫細胞はがん細胞の監視にも関与しており、異常な細胞の成長を抑える役割を果たしています。

免疫系のバランスが崩れると、アレルギー反応や自己免疫疾患、感染症のリスクが高まります。

そのため、免疫系を健康に保つことは、全体的な健康維持において極めて重要です。運動はこのバランスを維持する助けとなり、適度な運動が免疫機能を強化し、疾病予防に寄与することが多くの研究で示されています。

次のセクションでは、運動が免疫応答にどのように作用するか、そのメカニズムを詳しく掘り下げていきます。

運動と免疫の関係

短期的影響

運動が免疫システムに及ぼす影響は、その強度と持続時間によって異なります。

短期的には、一時的な運動は免疫細胞の循環を活性化させます。

例えば、中程度から激しい運動を行うと、血流が増加し、免疫細胞が体内をより効率的に循環するようになります。これにより、免疫細胞は病原体やがん細胞をより迅速に検出し、排除することができるようになります。

運動直後は、特にナチュラルキラー細胞(NK細胞)やマクロファージなどの先天性免疫細胞の活動が高まることが知られています。これらの細胞は、感染の初期段階やがん細胞の監視に重要な役割を果たします。

また、運動後の数時間は、炎症を抑制するサイトカインのレベルが上昇することが報告されており、これが炎症性疾患の予防に寄与する可能性があります。

長期的影響

長期的には、定期的な運動は免疫システムにプラスの変化をもたらします。

運動習慣がある人々は、病原体に対する防御が強化され、感染症にかかりにくいという研究結果があります。

これは、運動が抗体や特定のT細胞の産生を促進することで、獲得免疫応答を強化するためと考えられています。

また、定期的な運動は、老化に伴う免疫機能の低下を遅らせることが示されています。

これは「免疫老化」と呼ばれ、加齢によって免疫細胞の多様性と機能が低下する現象です。

運動は、免疫細胞の更新を促し、若い免疫細胞の割合を維持することで、このプロセスに対抗します。

運動強度との関係

軽度から中程度の運動は免疫機能を強化すると一般に考えられていますが、過度な運動は一時的に免疫機能を低下させる可能性があります。

例えば、マラソンのような長時間にわたる激しい運動の後には、上気道感染症のリスクが一時的に高まることが知られています。

これは「オープンウィンドウ」と呼ばれる現象で、運動による身体のストレスが免疫細胞の機能を一時的に抑制するためです。

運動強度は、個人の運動習慣や健康状態、栄養状態、睡眠、ストレスレベルなど、多くの要因によって変わります。

したがって、運動プログラムは個々の状況に合わせて調整する必要があり、免疫機能を最大限に高めるためには、適度な強度で定期的に運動を行うことが推奨されます。

運動が免疫に与えるリスク

免疫抑制

先述の通り、運動は多くのメリットをもたらしますが、過度になると免疫機能に悪影響を及ぼすことがあります。

激しい運動後の免疫抑制は、運動後の回復期間中に感染症にかかりやすくなるリスクを高めることが知られています。

この現象は、特に長距離ランナーやトライアスロン選手など、耐久性を要するスポーツに従事するアスリートに見られます。

過度の運動が免疫抑制を引き起こすメカニズムは完全には解明されていませんが、運動による身体的ストレスが免疫細胞の機能を一時的に低下させると考えられています。

また、激しい運動はストレスホルモンのレベルを上昇させ、これが免疫細胞の活動に影響を与える可能性があります。

酸化ストレス

運動は体内での酸素消費量を増加させ、これが酸化ストレスを引き起こす原因となることがあります。

酸化ストレスは、細胞を損傷するフリーラジカル(体内で不安定な電子を持つ粒子のこと)の生成を増加させます。

健康な体では、体は抗酸化システムを通じてこれらのフリーラジカルを中和することができますが、過度な運動はこのバランスを崩し、免疫細胞を含む細胞の損傷を引き起こす可能性があります。

免疫細胞は特に酸化ストレスに敏感であり、過度なフリーラジカルの存在はこれらの細胞のDNA、脂質、タンパク質に損傷を与えてしまうため、免疫細胞の機能が低下し、体の防御能力が減少する可能性があります。

番外編:免疫と食事

免疫を高める食事のポイント

免疫システムの健康を維持し、強化するためには、栄養バランスの取れた食事が不可欠です。

免疫力を高める食事のポイントは、抗酸化物質、ビタミン、ミネラル、食物繊維など、免疫機能をサポートする栄養素を適切に摂取することです。

これらの栄養素は、免疫細胞の生成と機能を助け、病原体に対する体の防御力を高めます。

1. 抗酸化物質

自由ラジカルから細胞を保護し、酸化ストレスを減少させる。

2.ビタミンA, C, E

免疫系のバリア機能を強化し、細胞の損傷を修復する。

3.ビタミンD

免疫細胞の機能を調節し、自己免疫疾患のリスクを減少させる。

4.亜鉛、セレン、鉄

免疫細胞の成熟と機能に必要なミネラル。

5.プロバイオティクス

腸内フローラを改善し、腸管免疫をサポートする。

具体的な食材

以下は、免疫力を高めるとされる具体的な食材です。

1. 果物と野菜

オレンジ、キウイ、パプリカ、ブロッコリー、ほうれん草などビタミンCが豊富な食材。カボチャ、ニンジン、サツマイモなどビタミンAを多く含む食材。

2. 全粒穀物と豆類

食物繊維が豊富で、腸内環境を整える。

3.ナッツと種子

アーモンド、ひまわりの種などビタミンEが豊富。

4. 脂肪魚

サーモン、マグロ、サバなどのオメガ3脂肪酸とビタミンDを含む。

5.発酵食品

ヨーグルト、キムチ、味噌などプロバイオティクスが含まれる。

6.肉類と鶏卵

鉄分、亜鉛、たんぱく質が豊富で、免疫細胞の構築に必要。

食事のバランスとタイミング

免疫力を高める食事は、単に特定の栄養素や食材を摂取するだけではなく、全体的な食事のバランスとタイミングが重要です。例えば、ビタミンCは熱に弱いため、生の果物や野菜から摂取することが推奨されます。また、食事を通じて摂取した栄養素が最も効果的に体内で利用されるように、食事の組み合わせを考慮することも大切です。

免疫力をサポートするためには、過剰なカロリー摂取や加工食品、砂糖の摂取を避け、天然の食材によるバランスの取れた食事を心がけることが重要です。

また、十分な水分摂取も免疫機能には不可欠です。

まとめ

本記事では、「運動と免疫」というテーマに沿って、免疫システムの基本的な機能と運動が免疫に及ぼす影響について掘り下げました。

さらに、運動が過度になった場合のリスク、特に免疫抑制、運動による酸化ストレス、そして運動と免疫のバランスの重要性についても解説をしました。

適切な運動とバランスの取れた食事は、免疫システムをサポートし、全体的な健康を促進するために重要ですので、日々の良い習慣を作っていきましょう^ ^

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

◯お問い合わせはこちら⇩

ビーユー田町芝浦・三田店

https://beu.co.jp/ビーユー大森店

https://beu.co.jp/omori▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

血圧コントロールのガイド

2023年10月26日ライフスタイル食事血圧コントロールのガイド

血圧は、健康における非常に重要な指標の一つです。

血圧が正常範囲内で安定していると、心臓、血管、腎臓、脳などの重要な臓器が適切に機能し、全身に栄養と酸素を効率よく供給することができます。

逆に、血圧が高すぎると、動脈壁にダメージを与え、動脈硬化や心臓病、脳卒中などのリスクを高めます。

また、血圧が低すぎると、十分な酸素と栄養が全身に行き渡らないことがあり、めまい、失神、または重度の場合はショックを引き起こす可能性があります。

本記事では、血圧について基本から対策方法までを詳しく解説していきます。

血圧とは?

血圧は、血液が血管壁にかける圧力を指します。

これには「収縮期血圧」と「拡張期血圧」の二つがあり、それぞれ心臓が収縮した時と拡張した時の血圧を表しています。

測定は通常、上腕に巻くカフを使用した血圧計で行われ、単位は「mmHg」で表されます。

高血圧とは?

高血圧は、血圧が常に高い状態を指し、心臓が血液を送り出す力が強く、かつ血管が硬く狭くなっている状態です。

世界保健機関(WHO)では、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合を高血圧と定義しています。

高血圧は自覚症状がほとんどないことが多いですが、頭痛、めまい、耳鳴り、胸の不快感などが現れることがあります。

長期間にわたって高血圧が続くと、心臓病、脳卒中、腎臓病などの疾患リスクが高まります。

また、高血圧は糖尿病と密接な関係があり、両者はお互いのリスクを高め合います。

血圧を適切な範囲内に保つことで、これらのリスクを軽減し、健康的な生活を送ることができます。

低血圧とは?

一方、低血圧は血圧が通常よりも低い状態を指します。

日本高血圧学会では、収縮期血圧が90mmHg未満、または拡張期血圧が60mmHg未満の場合を低血圧としています。

低血圧の症状としては、めまい、立ちくらみ、失神、冷や汗、吐き気などが挙げられます。

これらの症状は、血圧が急激に下がったときに特に起こりやすいです。

血圧の正常値と目標値

血圧の正常値は、成人であれば収縮期血圧が90〜120mmHg、拡張期血圧が60〜80mmHgとされています。

ただし、年齢や性別、個人の健康状態によって適切な血圧の範囲は異なります。

高血圧の治療を受けている人の場合、目標とする血圧は医師と相談して決めることが一般的です。

多くの場合、130/80mmHg未満を目標とすることが推奨されていますが、高齢者や糖尿病患者などでは、これよりもやや高めの目標が設定されることもあります。

高血圧の改善

高血圧を予防し管理するためには、食生活を見直し、適切な食品を選んで摂取することが非常に重要です。

以下では、血圧に良い影響を与える食生活について詳細に解説します。

◉食塩摂取量の削減

食塩(ナトリウム)の過剰な摂取は血圧を上昇させる主要な原因の一つです。世界保健機関(WHO)は、1日の食塩摂取量を5g以下に抑えることを推奨しています。

これを実現するためには、加工食品や外食の利用を控え、自宅での料理では食塩の使用を節約し、代わりにハーブやスパイスを使用して味を調えることが効果的です。

◉DASHダイエットの紹介

DASHダイエット(Dietary Approaches to Stop Hypertension)は、高血圧を予防・管理するために開発された食生活プログラムです。野菜、果物、全粒穀物、低脂肪乳製品を中心に、バランスの取れた食事を摂ることが推奨されています。また、赤身肉、甘い飲み物、加工食品の摂取を控えるようにします。また、1日に摂取する食塩を少なくとも半分(約2.3g以下)にし、できれば1.5mg以下に抑えるよう努めます。

その他には、低脂肪な魚や肉、豆腐などの良質な蛋白源を取り入れ、飽和脂肪酸とトランス脂肪酸の摂取を控えます。

また、健康的な脂肪酸であるオメガ3脂肪酸を含む食品(例: サバやサーモンなどの脂身の多い魚)の摂取が推奨されています。

◉高血圧に良い食材と摂取方法

1. カリウム豊富な食品

バナナ、オレンジ、じゃがいも、ほうれん草などが良い例です。

カリウムはナトリウムの排出を促し、血圧を安定させる効果があります。

2.オメガ3脂肪酸

オメガ3脂肪酸は血圧を下げる効果があります。これに富む食品として、魚(特に脂の多い魚如くサーモン、マグロ、イワシ、サバ)や亜麻仁、チアシード、クルミがあります。

3. ダークチョコレート

カカオ成分が豊富なダークチョコレートには血圧を下げる効果がありますが、糖質や脂肪の摂り過ぎに注意しながら適量を楽しみましょう。

◉飲酒と喫煙の影響

過剰な飲酒は血圧を上昇させるリスクがあります。男性は1日に2杯、女性は1杯までが目安です。

また、喫煙は瞬間的に血圧を上昇させ、長期的には動脈硬化を促進・高血圧のリスクを高めるため、禁煙は血圧の管理に有効です。

運動と血圧

運動は心血管系の健康を促進し、血圧を下げる効果があります。

定期的な運動は、高血圧を予防し、すでに高血圧の人でも血圧をコントロールするのに役立ちます。

運動が血圧に与えるメリットは、心臓を鍛え、血流を改善することにあります。

これにより、血管が柔軟になり、血圧が安定します。

◉有酸素運動と血圧

有酸素運動は心臓や血管の健康を向上させる方法として推奨されてきました。

特に高血圧の予防と管理には、有酸素運動が効果的であるという研究結果が多数報告されています。

以下に、有酸素運動が血圧に及ぼす影響を挙げます。

1. 血圧の下げる

有酸素運動を継続的に行うことで、収縮期および拡張期の血圧が低下することが多くの研究で確認されています。

特に高血圧患者において、適度な有酸素運動が血圧を顕著に低下させる効果があるとされています。

2. 心臓の拍出量・効率を高める

有酸素運動は、心臓の拍出量と効率を向上させることができます。

これにより、心臓はより少ない努力で血液を体中に送り出すことができるようになります。

結果として、心臓にかかる負担が減少し、血圧が安定します。

3. 動脈の柔軟性を保つ

有酸素運動は、血管の内皮機能を改善し、動脈の柔軟性を保つ効果があります。

この結果、血流が改善し、血圧が低下しやすくなります。

4.インスリン感受性を高める

有酸素運動はインスリン感受性を向上させる効果があり、糖尿病のリスクを減少させます。

糖尿病は高血圧のリスクを増加させるため、その予防は血圧の健康にも寄与します。

5.オススメの有酸素運動

◯ウォーキングやジョギング:低強度から始めて徐々に強度を上げることができるため、運動初心者にもお勧めです。

◯水泳:全身を使う運動であり、関節に負担をかけずに高いカロリーを消費できます。

◯サイクリング:屋外でのサイクリングも屋内のエクササイズバイクも、心肺機能の向上に効果的です。◉筋トレと血圧

筋トレが高血圧に対しても有益であることが示されています。

1. 血圧の低下

筋トレは心血管系に対してポジティブな影響をもたらし、血圧を低下させる効果があります。

一部の研究では、定期的なレジスタンストレーニングが収縮期血圧(心臓が収縮する際の血圧)と拡張期血圧(心臓が拡張する際の血圧)の両方を低下させることが確認されています。

2. 血管の機能改善

筋肉を動かすことで血流が増加し、血管が柔軟性を保つことができるため、筋トレは血管の機能を改善し、動脈の硬化を防ぐ効果があります。

3. メタボリックシンドロームの予防

メタボリックシンドロームは高血圧のリスクを高める要因の一つです。

筋トレによって筋肉量を増加させ、基礎代謝を向上させることで、体重管理がしやすくなり、メタボリックシンドロームの予防に繋がります。

4. ストレスの低減

筋トレはエンドルフィンの分泌を促し、ストレスを低減させます。ストレスは高血圧の一因とされているため、これを抑制することが血圧管理に寄与します。

◯注意点

しかし、重いウェイトを持ち上げる際には注意が必要です。重量を持ち上げることで一時的に血圧が上昇することがあり、これが危険な状態を引き起こすこともあります。

特に心血管疾患のリスクが高い人は、医師の指導のもとでトレーニングを行うことが推奨されます。

その他の高血圧対策

高血圧は、ライフスタイルの改善だけでは十分にコントロールできないことがあります。

このような場合、薬物療法が必要となることがあります。

また、高血圧の管理には医師の診察や定期的な検診が欠かせません。

◉高血圧の薬物療法

高血圧の薬物療法には、さまざまな種類の薬剤が使用されます。

これらは、血管を拡張して血流を改善すること、水分と塩分の排出を促進すること、心臓の拍動をコントロールすることなど、異なるメカニズムを通じて血圧を下げる作用があります。

◯ACE阻害薬: 血管を拡張し血圧を下げる

◯ARB薬: ACE阻害薬と同様に働くが、異なるメカニズムを持つ

◯ベータブロッカー: 心臓の拍動を遅らせて血圧を下げる

◯カルシウムチャネルブロッカー: 血管を拡張して血圧を下げる

◯利尿薬: 体から余分な塩分と水分を排出して血圧を下げる薬物療法は、個々の患者の状態によって異なり、医師の判断によって調整されます。

◉定期検診の重要性

高血圧の管理には医師の診察が不可欠です。

血圧の測定、薬物療法の調整、および高血圧に関連するリスク要因や合併症など、必ず医師の診断を定期的に行ってください。

◉自己管理ツールとアプリケーション

高血圧の患者は、自宅で血圧を測定することで、自己管理することができます。

市販の血圧計を使用して定期的に血圧を測定し、その結果を医師と共有することで、治療計画の調整や病状の把握に役立ちます。

また、近年ではさまざまなモバイルアプリケーションやウェブベースのプラットフォームが登場しており、これらのツールを使用することで、患者は自分の血圧データを簡単に追跡し、分析することができます。

まとめ

高血圧は静かな健康リスクとして知られており、適切な管理と治療が不可欠です。食生活の改善、定期的な運動、適切な薬物療法を組み合わせることで、血圧を効果的にコントロールし、心血管疾患のリスクを軽減することが可能です。このブログを通じて、血圧管理の重要性と具体的な方法を理解し、より健康的な生活を目指しましょう。

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

・猫背

・反り腰

・O脚

・ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

◯お問い合わせはこちら⇩

ビーユー田町芝浦・三田店

https://beu.co.jp/ビーユー大森店

https://beu.co.jp/omori▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

カロリー制限のメリットとデメリット

2023年10月16日ボディメイクライフスタイル食事カロリー制限のメリットとデメリット

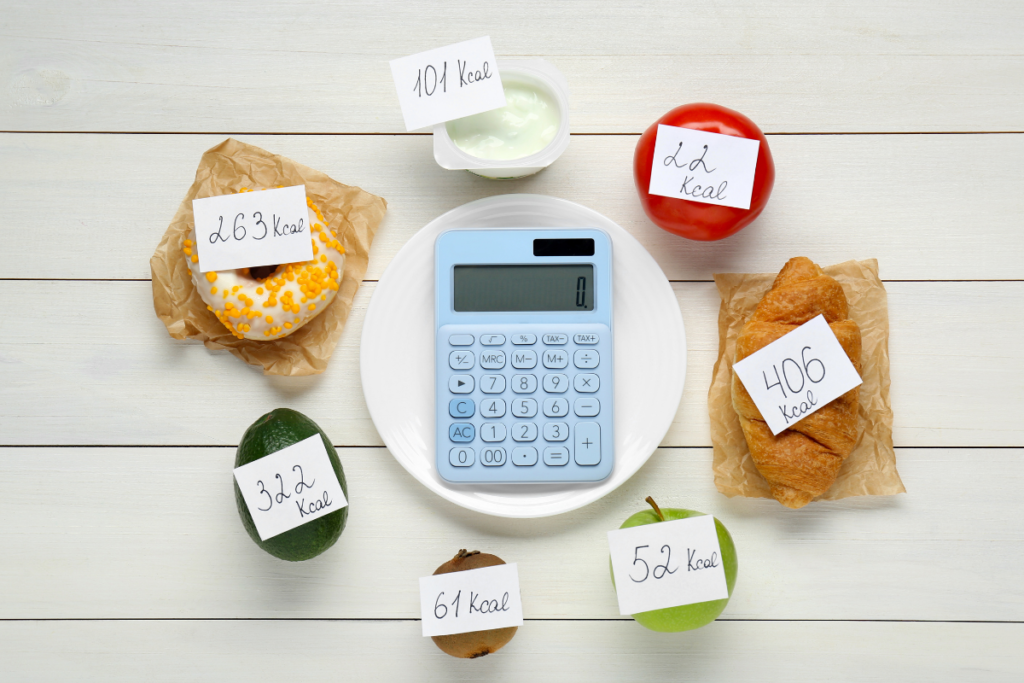

カロリー制限は、健康やダイエットに関心を持つ人にとって馴染みのあるものとなっています。

カロリー制限とは、簡単に言えば、必要なカロリーよりも少ないカロリーを摂取することを指します。

この方法は、体重の管理や健康の維持・向上を目指すための一つのアプローチとして多くの人々に取り入れられています。

しかし、カロリー制限をすることによる懸念点や注意点もあります。

本記事では、カロリー制限の理論から、そのメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

カロリー制限の基本理論

我々の身体は、様々な活動を維持するために、エネルギーを必要とします。

カロリーは、食べ物や飲み物から得られるエネルギーの単位として使用されます。

活動の度合いに応じてエネルギーの消費量も変動しますが、これがカロリーとして計算されるわけです。

次に、基礎代謝とは、私たちが何もしない状態で消費されるエネルギーのことを指します。

これには、呼吸や心拍、体温の維持など、生命活動を維持するための基本的な機能が含まれます。

加えて、私たちが日常的に行う活動、例えば歩く、立つ、話すなどもエネルギーを消費します。

このような日常のエネルギー消費と基礎代謝を合わせたものが、私たちが1日に必要とする総エネルギー消費量となります。

カロリー制限を行う際には、この総エネルギー消費量と摂取カロリーとのバランスをうまく取ることが重要です。

摂取カロリーが総エネルギー消費量を下回ると、体は蓄えられたエネルギー、特に体脂肪を利用してエネルギーを補うことになります。

これがカロリー制限による体脂肪の減少のメカニズムとなります。

カロリー制限のメリット

◉体重・体脂肪の減少

カロリー制限のもっとも直接的な効果は、体重や体脂肪を減らせることです。

摂取するカロリーが消費するカロリーを下回ると、身体は蓄積されている脂肪をエネルギーとして使用するようになります。

このメカニズムにより、体脂肪の量が徐々に減少することが期待されます。

◉疾患リスクを下げる

多くの疾患は、過剰なカロリー摂取や肥満と関連しています。

心疾患や2型糖尿病、高血圧などの生活習慣病は、食生活や体重の管理がキーとなります。

カロリー制限により、これらの疾患の発症リスクを減らすことができます。

細胞の老化を遅らせる

カロリー制限が細胞の老化を遅らせる効果があるという研究が数多く行われています。

特に、動物実験において、カロリー制限を行うことで寿命が延長することが示されている例があります。

また、老化と関連する炎症反応の低減や、DNAの修復機能の向上など、細胞レベルでの変化も報告されています。

内臓脂肪を減らす・代謝を上げる

体脂肪の中でも、特に内臓脂肪は疾患リスクの増加と密接に関連しています。

カロリー制限を行うことで、この内臓脂肪が減少する効果が期待できます。

また、内臓脂肪の減少はインスリン感受性の向上や、全体的な代謝の正常にすることが期待できます。

腸内環境の改善

腸内環境と全体的な健康や免疫機能との関係が近年注目されています。

カロリー制限は、腸内の善玉菌の増加や悪玉菌の減少を促進することで、腸内環境を改善する効果があると言われています。

このような腸内環境の改善は、免疫機能の正常化や炎症反応の抑制など、全体的な健康維持にも繋がります。

カロリー制限のデメリット

栄養不足

カロリー制限を行う際、必要な栄養素まで不足してしまうことが考えられます。

特に、過度なカロリー制限や長期間の制限は、ビタミンやミネラル、たんぱく質などの必要な栄養素の摂取が不十分となり、健康を害するリスクが高まります。

また、カロリーを制限することで飢餓感が増加し、食事の満足度が低下する可能性があります。

筋肉が落ちる

カロリー制限を過度に行うと、筋肉が分解されやすくなります。

これにより筋肉量が減少し、基礎代謝の低下を招きます。

また、筋肉量の減少は、運動能力の低下や骨密度の減少などのリスクも伴います。

基礎代謝の低下

長期間のカロリー制限は、体がエネルギーの節約モードに入ることを引き起こします。

これにより、基礎代謝が低下し、同じ食事量でも太りやすくなるという逆効果を生むことが考えられます。

社会的、精神的ストレスや摂食障害のリスク

カロリーを過度に制限すると、食事の楽しみが失われることや、友人や家族との食事の場がストレスとなる可能性があります。

また、食事への過度な執着や摂食の制限は、摂食障害のリスクを高める可能性があります。

体温低下や冷え性

カロリー制限が長期化すると、体温を一定に保つためのエネルギーが不足しやすくなります。

これにより体温が低下し、手足の冷えや全体的な冷え性の症状が現れることが考えられます。

カロリー制限は、目的や方法、個人の体調やライフスタイルに応じて適切に行うことが重要です。

適度なカロリー制限は健康の向上をもたらす可能性がありますが、過度な制限や長期間の制限はデメリットをもたらすこともあります。

カロリー制限とマクロ栄養素

マクロ栄養素は、タンパク質、脂質、炭水化物の三大要素から成り立っており、私たちの体の基本的なエネルギー源となっています。

◉タンパク質

体内の細胞の構造や機能を維持するための主要な要素であり、筋肉、皮膚、骨、髪、および指の爪の形成にも関与しています。カロリー制限中は筋肉の分解を最小限に抑えるため、適切なタンパク質の摂取が重要です。

◉脂質

エネルギーの供給源として働き、細胞の構造やホルモンの生成、ビタミンの吸収にも関与しています。特に、健康的な脂質は心血管系の健康をサポートする役割も持っています。

◉炭水化物

主要なエネルギー源であり、特に脳は糖(グルコース)をエネルギーとして利用します。全体的なカロリーを制限する場合でも、炭水化物の適切な摂取はエネルギー供給のために必要です。

カロリー制限中の最適なマクロバランス

カロリー制限を行う際、マクロ栄養素のバランスを適切に保つことが重要です。

タンパク質の摂取を確保しつつ、炭水化物と脂質のバランスを考慮する必要があります。

カロリー制限を実践する際のマクロ栄養素の理想的な比率は、個人の目的や運動量、体質などによって異なるため、一概に「これが最も良い」と言える具体的な数値は存在しません。

ただし、一般的な指標としてよく参照される比率を以下に示します。

1. 維持・健康目的

– タンパク質: 15% – 20%

– 脂質: 25% – 35%

– 炭水化物: 45% – 60%2. 筋肉増量目的

– タンパク質: 20% – 25%

– 脂質: 15% – 25%

– 炭水化物: 50% – 60%3.体脂肪減少目的

タンパク質: 25% – 30%

脂質: 20% – 30%

炭水化物: 40% – 50%4. スポーツ選手や高い運動量を持つ人

– タンパク質: 20% – 25%

– 脂質: 20% – 30%

– 炭水化物: 50% – 60%専門家や栄養士との相談を通じて、自身に最も適したマクロバランスを見つけることが最良の方法です。

カロリー制限のアドバイス

成功するカロリー制限は、継続可能で、健康的な方法で行うことが前提となります。

無理な制限は長期的には持続しづらく、場合によっては健康を害する恐れもあります。

以下、成功のためのアドバイスをいくつか示します。

◉継続性を重視したアプローチ

急激なカロリー制限よりも、徐々に摂取カロリーを減らすことが推奨されます。

急な制限は短期間での結果は出やすいものの、リバウンドのリスクが高まります。

継続的に実践できる範囲での制限を目指しましょう。

◉食事の質を向上させる

カロリー制限を行う場合、同じカロリーでも栄養価の高い食材を選びましょう。

加工食品や砂糖の多い食品よりも、全粒穀物、新鮮な野菜・果物、高品質のタンパク源を中心に摂取しましょう。

◉定期的なモニタリング

体重だけでなく、体脂肪率や筋肉量なども定期的に測定し、その変化をモニタリングすることで、カロリー制限の効果や適切な摂取量を評価・調整することができます。

外部からのサポート

カロリー制限の取り組みは一人で行うよりも、友人や家族、専門家とともに進めることで、サポートやアドバイスを受けながら継続することをお勧めします。

まとめ

最終的には、カロリー制限は「一時的なダイエット方法」としてではなく、「健康的なライフスタイル」の一部として取り入れ、長期的な健康と体調管理のためのツールとして利用することが理想的です^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室

あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

◯お問い合わせはこちら⇩

田町・芝浦・三田のパーソナルジムBeU(ビーユー)

https://beu.co.jp/

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽ -

エネルギー供給源:炭水化物の科学

2023年10月12日ダイエットボディメイク食事エネルギー供給源:炭水化物の科学

私たちの体が日常の活動を行うために必要なエネルギー。

それは筋肉の動きから、心臓の鼓動、思考する脳の働きまで、体のすべての動きに関連しています。

このエネルギーの大部分は、食事から摂取した栄養素に由来しています。

特に、筋肉のエネルギー供給に関しては、炭水化物の役割が非常に大きいのです。

炭水化物は、私たちが食事から摂取する3大栄養素の一つであり、主要なエネルギー源です。

長距離ランナーやスポーツ選手は、競技前に炭水化物を多く含む食事を摂ることで知られていますが、その背景には、エネルギー供給に関する科学的な知識が存在します。

本記事では、エネルギー供給における炭水化物の重要性を解説し、その科学的な背景を深く探ることで、日常生活やスポーツ、ダイエットにおいての食事の選び方のヒントを解説します。

炭水化物の基本

炭水化物とは、糖質を主成分とする有機化合物の総称です。

この糖質は、単糖、二糖、多糖という3つのカテゴリに分類されます。

単糖は、グルコースやフルクトースなどの基本的な糖分子を指します。

これらは、摂取後、すぐに体内でエネルギーとして利用されます。

一方、二糖は、サッカロース(テーブルシュガー)やラクトース(乳糖)のような2つの単糖が結合したものを指します。

多糖は、3つ以上の単糖が結合したもので、主に植物や動物の体内でエネルギー貯蔵の形として存在します。

例えば、植物の細胞壁に存在するセルロースや、私たちの筋肉や肝臓に蓄えられるグリコーゲンなどがこれに該当します。

私たちが食事から炭水化物を摂取すると、それは体内で分解・変換され、最終的にはグルコースとして血液中に放出されます。

このグルコースは、私たちの主要なエネルギー源として、筋肉や脳、その他の臓器に供給されるのです。

炭水化物の摂取と体内での変換の過程は、私たちのエネルギー代謝において重要な役割を果たしています。

筋肉エネルギーの主な供給源:グリコーゲン

私たちの筋肉が動く際のエネルギーの主な供給源はグリコーゲンです。

グリコーゲンは、炭水化物から得られるグルコースが筋肉や肝臓に蓄積される形で作られます。

◉グリコーゲンの生成と貯蔵

私たちが食事から炭水化物を摂取すると、消化の過程でグルコースとして吸収され、血液中に放出されます。

インスリンというホルモンの作用により、このグルコースは筋肉や肝臓の細胞に取り込まれ、グリコーゲンとして蓄積されます。

特に、運動後の筋肉はグルコースの取り込みが活発になり、効率的にグリコーゲンを蓄積します。

◉運動中のグリコーゲンの役割

運動を始めると、筋肉はエネルギーを必要とします。

最初のエネルギー源として、筋肉内のグリコーゲンが分解され、エネルギーとして利用されます。

特に、高強度の短時間の運動時には、グリコーゲンの消費は非常に高まります。

長時間の運動が続くと、この筋肉内のグリコーゲンは減少してしまうため、疲労の原因となります。

炭水化物と運動パフォーマンス

◉長時間の運動と炭水化物の消費

長時間の運動を続けると、前述のように筋肉内のグリコーゲンが消耗します。

これにより、エネルギーの供給が不足し、疲労が進行します。

炭水化物の摂取は筋肉へのエネルギー供給をサポートし、運動パフォーマンスの維持に寄与します。

◉炭水化物の摂取が持つ運動への影響

適切なタイミングでの炭水化物の摂取は、運動中の筋肉のエネルギー供給をサポートし、運動後の筋肉の回復も促進します。

これにより、連続して高いパフォーマンスを維持することができます。

◉カーボローディングとそのメリット

カーボローディングとは、競技前に炭水化物を多量に摂取し、筋肉内のグリコーゲンを最大限に蓄積する方法です。

これにより、競技中の持久力や運動能力を向上させることが期待されます。

特に、マラソンやトライアスロンなどの長時間の競技での効果が高まります。

糖質制限とエネルギー供給

体脂肪の減少や血糖値のコントロールを目的として、糖質制限があります。

炭水化物を制限することで筋肉のエネルギー供給にどのような影響が出るのでしょうか。

炭水化物制限の背景と目的

糖質制限の背景には、糖質を制限することでインスリンの分泌を抑え、体脂肪の減少を促進するという理論があります。

また、低糖質の食生活は血糖値の急激な上昇を避けることができるため、糖尿病のリスクを低減させる効果も期待されています。

糖質制限中のエネルギー供給源の変化

炭水化物の摂取を制限すると、体は筋肉や肝臓に蓄えられているグリコーゲンを使い果たし、脂肪を主なエネルギー源として利用するようになります。この過程で、ケトン体という物質が生成され、脳や筋肉へのエネルギー供給として利用されます。

しかし、炭水化物を極端に制限したダイエットは、短期的には体重減少が見られることが多いものの、エネルギー供給が維持されないため、長期的にはリバウンドのリスクが増大します。

体がエネルギー不足を感じると、次の食事で過剰に摂取しやすくなるとともに、基礎代謝が下がり、継続的な体重管理が難しくなる可能性があります。

パフォーマンスと回復への影響

炭水化物の摂取が非常に少ない状態が続くと、筋肉のエネルギー供給が不十分になり、運動時のパフォーマンスが低下しやすくなります。

特に高強度の運動時には筋肉の疲労が早まり、回復にも時間がかかります。

また、炭水化物は筋肉の回復を助ける役割もあるため、適切なタイミングでの摂取が推奨されます。

炭水化物の適切な摂取量

◉運動量や目的に合わせた摂取

例えば、持久力を要するスポーツ選手や筋トレを頻繁に行う人は、多くの炭水化物が必要です。

これに対して、日常的な運動量が少ない人や、ダイエットを目的とする人は、摂取量を控えめにすることが推奨されます。

◉運動前後の炭水化物の摂取

運動前に炭水化物を摂取することで、筋肉内のグリコーゲンを充填でき、パフォーマンスの向上が期待できます。

特に、60分以上の運動を予定している場合には、前もって炭水化物をしっかり摂取しましょう。

運動後の炭水化物摂取は、体の回復を助けるためのものとなります。

運動によって消耗された筋肉内のグリコーゲンを迅速に補うことで、次回の運動やトレーニングへの備えとして非常に有効です。

さらに、炭水化物と一緒にたんぱく質を摂取することで、筋肉の修復や成長をより効率的に行うことができます。

ただし、摂取する炭水化物の種類にも注意が必要です。

運動前には、消化が早い単糖や二糖を中心に摂取すると、迅速にエネルギーとして利用できます。

具体的には、フルーツの中でも特にバナナやぶどう、オレンジジュース、蜂蜜、またはスポーツドリンクなどが挙げられます。

一方、運動後は、多糖類や食物繊維を含むものを摂取することで、持続的なエネルギー供給ができます。

お米や全粒粉のパン、オートミール、さつまいも、そばなどが適しています。

また、タイミングだけでなく、日常の炭水化物の摂取バランスも大切です。

日常の食事での過度な炭水化物の摂取は、体脂肪の増加やインスリン抵抗性の原因となります。

自身の運動量や目的に応じた適切な量と種類の炭水化物を摂取し、体型を維持することが大切です。

まとめ

炭水化物は、私たちの体にとって主要なエネルギー源です。

適切な炭水化物の摂取は、運動時のパフォーマンス向上や回復を助ける役割を持ちます。

そのため、運動を行う人は、適切なタイミングでの炭水化物摂取が必須となります。

しかし、単に多くの炭水化物を摂取するだけではなく、その種類やタイミング、そして量を考慮することが重要です。

日常の運動量やトレーニングの目的に合わせて、炭水化物の摂取を調整することで、最適な運動パフォーマンスと健康をサポートすることが可能です。

この記事を通じて、炭水化物の科学的な背景や摂取のポイントを理解し、健康的な生活を築くための参考にしていただければ幸いです(^ ^)

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室

あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

◯お問い合わせはこちら⇩

ビーユー田町芝浦・三田店

https://beu.co.jp/ビーユー大森店

https://beu.co.jp/omori▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

筋肉と脳の健康:オメガ3脂肪酸のダブル効果

2023年10月11日ボディメイク食事筋肉と脳の健康:オメガ3脂肪酸のダブル効果

オメガ3脂肪酸という名前を聞いたことがあるでしょうか。

最近、健康や栄養に関する情報を調べている方は聞いたことがあると思います。

しかし、オメガ3脂肪酸とは具体的に何なのか、どのような健康効果があるのかを正確に理解している人はまだ少ないかもしれません。

オメガ3脂肪酸は、私たちの体にとって必須な脂肪酸の一つで、特に心臓や脳の健康に欠かせない成分として知られています。

また、炎症反応を抑える効果があり、関節の健康や美容、さらにはメンタルヘルスにも良い影響をもたらすと言われています。

これらの効果についての研究は数多く、日々その重要性が確認されつつあります。

今回はそんなオメガ3脂肪酸について詳しく解説していきます。

オメガ3脂肪酸の基本知識

オメガ3脂肪酸には、主にEPA (エイコサペンタエン酸)、DHA (ドコサヘキサエン酸)、ALA (アルファリノレン酸) の3つの種類があります。

これらの成分が持つ特性や効果はそれぞれ異なります。

◉EPA (エイコサペンタエン酸)

この脂肪酸は、特に心臓の健康に関与するとされ、血液がサラサラになる効果があると言われています。

◉DHA (ドコサヘキサエン酸)

脳や目の健康に必要な脂肪酸で、脳の発達や機能をサポートする役割があります。

◉ALA (アルファリノレン酸)

主に植物性の食品に含まれるオメガ3脂肪酸で、体内でEPAやDHAに変わることができますが、変換効率は低いとされています。

これらのオメガ3脂肪酸は、食事から取り入れることが必要です。

特に、青魚(サバ、イワシ、鮭など)にはEPAやDHAが豊富に含まれており、健康な食生活の中心とすべき食品です。

一方、ALAは亜麻仁油やくるみ、チアシードなどの植物性食品に多く含まれています。

食事の中でオメガ3脂肪酸を意識的に摂取することで、心や脳の健康をサポートし、全体的な健康状態を向上させることが期待されます。

オメガ3脂肪酸と筋肉

筋肉の回復や成長に関して、オメガ3脂肪酸は非常に重要な役割を果たしています。

筋トレや運動後、筋肉は微小なダメージを受け、その後の修復過程で筋肉が強くなります。

オメガ3脂肪酸は、この筋肉の修復過程をサポートし、筋肉の成長を促進するとされています。

また、オメガ3脂肪酸は炎症反応を抑制する効果があると言われています。

運動後の筋肉痛は、筋肉の炎症が原因となっていますが、オメガ3の摂取により、この炎症を和らげ、筋肉痛の軽減を促します。

さらに、一部の研究では、オメガ3脂肪酸の摂取が運動能力や持久力の向上に寄与する可能性が示唆されています。

これは、筋肉のエネルギー代謝を効率的に行い、運動中の筋疲労を遅らせる効果があるためと考えられています。

オメガ3脂肪酸と脳

オメガ3脂肪酸、特にDHAは、脳にとっても欠かせない成分です。

脳の構造の約60%は脂質であり、その中でもDHAは非常に多くを占めています。

このDHAは、脳細胞の膜の柔軟性を保ち、神経信号の伝達をスムーズにする役割があります。

このため、適切な量のオメガ3脂肪酸を摂取することで、脳の機能や認知機能を高めることが期待されます。

また、老化とともに減少する認知機能や記憶力ですが、オメガ3脂肪酸の摂取はこれらの機能の衰えを遅らせる効果が期待できるとされています。

さらに、オメガ3脂肪酸には強力な抗酸化作用があり、脳を保護する効果もあります。

これにより、神経細胞の損傷を防ぎ、脳の健康を維持する手助けをしてくれます。

このように、オメガ3脂肪酸は筋肉や脳の健康をサポートするたくさんの効果を持っています。

オメガ3脂肪酸の摂取方法と推奨量

オメガ3脂肪酸は、健康維持のために必要不可欠な栄養素として知られています。しかし、その摂取方法や推奨量については、多くの人々が正確な情報を持っていないかもしれません。◉サプリメントvs天然食品

オメガ3脂肪酸を摂取する方法は、主にサプリメントと天然食品の2つです。

サプリメントは、必要な量を確実に摂取できるメリットがありますが、過剰摂取のリスクや合成添加物の問題も考慮すべきです。

一方、天然食品からの摂取は、他の栄養素も同時に摂れる利点があります。

例えば、青魚にはオメガ3脂肪酸だけでなく、ビタミンDやセレンなどの有用な栄養素も含まれています。

◉一日の推奨摂取量

一般的な成人の場合、EPAとDHAの合計で毎日250mgから500mgの摂取が推奨されています。

しかし、心血管のリスクが高い人や特定の健康状態の人は、もう少し多く摂ることが勧められることもあります。

過剰摂取は、出血のリスクを高める可能性があるため、特にサプリメントを使用する場合は、1日の摂取量を3g以下に抑えるよう注意が必要です。

◉摂取時の注意点

オメガ3脂肪酸のサプリメントは、空腹時よりも食後に摂取すると吸収が良くなります。

また、ビタミンEと一緒に摂取すると、オメガ3脂肪酸の酸化を防ぐ効果があると言われています。

まとめ

今回は、オメガ3脂肪酸について、筋肉や脳に対する効果を解説していきました。

筋肉の回復や脳の健康維持において、オメガ3脂肪酸の役割は非常に大きいです。

適切な摂取方法を理解し、日常の食生活に取り入れることで、健康的なライフスタイルを築く手助けとなるでしょう。

正しい知識とともに、健康的な毎日を過ごしましょう(^^)

姿勢改善マニュアル(無料プレゼント)

姿勢改善に役立つ具体的な練習プログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

今回は、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室

あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

◯お問い合わせはこちら⇩

ビーユー田町芝浦・三田店

https://beu.co.jp/ビーユー大森店

https://beu.co.jp/omori▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

「いつ食べるか」を意識した時間栄養学で生活習慣を考えよう

2023年10月6日ダイエットライフスタイル食事「いつ食べるか」を意識した時間栄養学で生活習慣を考えよう

時間栄養学とは

時間栄養学とは、文字通り「いつ食べるか」ということに焦点を当てた栄養学の分野です。

伝統的な栄養学は「何を食べるか」に重点を置いてきましたが、近年の研究で「いつ食べるか」もまた健康や体調、パフォーマンスに大きな影響を与えることが明らかになってきました。

「いつ」食べるかによって、内臓脂肪や脂肪の付き方に違いが生じることがわかっています。

例えば、昼間よりも夜遅い時間に食事をすると、内臓脂肪の蓄積が促進される傾向があります。

この背後には、BMAL1というタンパク質が関係しています。

BMAL1は、私たちの体内時計を調節する時計遺伝子によって産生されるタンパク質で、このタンパク質の量は一日の中で変動します。

特に、夜の22時から夜中の2時頃にかけてBMAL1の量がピークを迎えるため、この時間帯に食事を取ると脂肪の蓄積が促進されてしまいます。

このように、食事のタイミングが私たちの体内にどのような影響を及ぼしているのか理解することで、自分の理想の体型に近づくヒントが得られるでしょう。

今回は、時間栄養学の視点から、私たちの日常生活や健康に与える食事のタイミングの影響を詳しく解説していきます。

サーカディアンリズムと食事の関連性

サーカディアンリズムとは、私たちの体内で約24時間の周期をもつ生理的、行動的リズムを指します。

このリズムは「体内時計」とも称され、太陽の光や温度、食事などの外部からのシグナルによって調整されています。

人の体内時計は、脳の視交叉上核という部位に存在し、この部分が様々なホルモンの分泌や体温、睡眠のリズムなどをコントロールしています。

例えば、朝日の光を浴びることで、体内時計は「朝」であると認識し、活動を始めるためのホルモンの分泌が促進されます。

そして、この体内時計と食事の関連性が近年注目されています。

特に、食事のタイミングがホルモンの分泌に与える影響は深いものがあります。

インスリンやグルカゴン、レプチンやグレリンなど、食事やエネルギー代謝に関わるホルモンの分泌は、食事のタイミングと密接に関連しています。

これらのホルモンは私たちの食欲やエネルギー利用、脂肪の蓄積などを調整しています。

適切なタイミングでの食事は、これらのホルモンバランスを最適化し、健康的な代謝をサポートします。

逆に、不規則な食事や夜遅くの食事は体内時計の乱れを引き起こし、代謝の低下や体重の増加、生活習慣病のリスクを高めることとなります。

夜間の食事と消化

私たちの身体は、夜間には消化機能が低下すると言われています。

これは、サーカディアンリズムに基づく体内時計の影響で、夜間には消化酵素の分泌が減少し、胃腸の動きも鈍くなるためです。

そのため、夜に重い食事を取ると、消化が遅れ、胃もたれや胸焼けなどの不快な症状を引き起こす可能性があります。

さらに、夜間の食事は、睡眠の質にも影響を及ぼすことがわかっています。

消化にエネルギーを使用することで、深い睡眠が妨げられ、熟睡感が得られなくなります。

特に、脂っこい食事やカフェインを多く含む飲み物は、睡眠の質を低下させます。

間食のタイミングと選び方

間食の背景には、多くの場合、血糖値の低下があります。この低下は、身体がエネルギーを必要としているサインで、脳はそれを「空腹」として感じます。

食事の後、私たちの身体は炭水化物を糖に変え、それが血液を通じて身体中に運ばれます。

しかし、炭水化物の摂取が少ない時や食間の時間が長くなると、血糖値が低下し、それが空腹感や集中力の低下を引き起こします。

空腹感や血糖値の低下を効果的に管理するためには、賢い間食の選び方が必要です。

まず、高糖質のスナックや甘い飲み物は避けるよう心掛けましょう。これらは、短期間で血糖値を急上昇させるものの、すぐに急激に下がってしまいます。

そのため、繊維質やたんぱく質を含むものを選ぶと、血糖値が安定し、持続的なエネルギー供給が期待できます。

夜間のカロリー摂取が増えるよりは、間食を有効に使うことで血糖値が安定し過食を防ぐことが大切です。

トレーニングやスポーツと食事のタイミング

トレーニングやスポーツは、身体にとってエネルギーを多く使います。運動前の食事は、身体が効果的にエネルギーを生み出す燃料になります。

一方、運動後の食事は、筋肉の修復や回復に必要な栄養になります。

そのため、筋トレを行う場合は筋トレ1〜2時間前におにぎりなどの糖質(エネルギー)を補給することがオススメです。

また、筋トレ後はタンパク質の多い食事を心がけることで、筋肉の修復・回復をしっかり行うことができます。

一方で、有酸素運動を行う場合、空腹状態で行うことで脂肪燃焼を促進しやすくなります。

ウォーキングなどの軽めの有酸素運動は減量・からだの引き締めに有効です。

食事のタイミングとダイエット

◉食事のタイミングがダイエット成功の鍵

ダイエットの成功は、食べる内容だけでなく、「いつ」食べるかというタイミングが非常に重要です。

適切なタイミングでの食事摂取は、基礎代謝を最適化し、脂肪の燃焼を促します。

一方で、不適切なタイミングでの食事は、脂肪の蓄積を助けることになり、ダイエットの効果を低下させてしまいます。

◉朝食の役割と重要性

朝食を摂ることで、脳の活動を活発にし、1日を通しての代謝も向上させます。

また、朝食で摂取したエネルギーは日中に使われるため、脂肪の蓄積もしにくいです。

ただし、前日に飲み会や食事をたくさん食べた場合は、胃腸を休める必要があるため体の状態を見て食事量を調整することが大切です。

◉夜食の影響

夜遅くの食事や夜食は、消化機能の低下とともに、エネルギーの消費も少なくなります。

そのため、夜に摂取したカロリーは脂肪として蓄積されやすくなります。

ダイエットを成功させるためには、夜の食事量を控えめにし、就寝の2~3時間前には食事を終えることがオススメです。

ダイエット成功のためには、食事の内容だけでなく、食事のタイミングもしっかりと意識することが必要です。

食事のタイミングを見直すことで、健康的な体重減少をサポートし、ダイエットの成功を実現する助けになります。

まとめ

時間栄養学の考え方を取り入れることは、健康維持や生活習慣病の予防だけでなく、ダイエットの成功にも非常に有効です。

食事の内容に気を付けることはもちろん大切ですが、それと同時に「いつ食べるか」というタイミングも考慮していきましょう。

特に、代謝の観点から見た食事のタイミングは、体重・体脂肪を減らすことにおいて重要な役割を果たします。

適切なタイミングでの食事は、基礎代謝を活性化させ、脂肪の燃焼を助けます。

逆に、不適切なタイミングでの食事は、脂肪の蓄積を促進するリスクが高まります。

また、ダイエットは一時的な取り組みではなく、長期的なライフスタイルの変化として捉えるべきです。

時間栄養学に基づく食事のタイミングを意識することで、健康的な生活習慣を築き、持続可能なダイエットを実現できます。

最後に、正しい知識をもとに、自身の生活リズムや体調に合わせた食事のタイミングを見つけ、健康的なダイエットを心がけることをおすすめします。

姿勢改善マニュアル(無料プレゼント)

姿勢改善に役立つ具体的な練習プログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

今回は、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室

あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

◯お問い合わせはこちら⇩

ビーユー田町芝浦・三田店

https://beu.co.jp/ビーユー大森店

https://beu.co.jp/omori▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

プロテインの種類を解説!ホエイ・カゼイン・ソイの違いと目的別おすすめの選び方を紹介

2023年10月5日ボディメイク食事プロテインの種類を解説!ホエイ・カゼイン・ソイの違いと目的別おすすめの選び方を紹介

たんぱく質は、私たちの体を構成する基本的な要素です。

筋肉、骨、皮膚、髪、さらにはホルモンや酵素の生成にも不可欠な役割を持っています。

特にスポーツや筋トレを行う際、身体は大きなストレスを受け、筋肉組織は微小なダメージを受けます。

このダメージを修復し、筋肉を成長させるために、プロテインの摂取は有効です。

しかし、すべてのプロテインが同じ効果を持っているわけではありません。

プロテインには、それぞれ異なる特性と効果があります。

この記事では、代表的なプロテインの種類を詳しく解説し、その特性や効果について深く掘り下げていきます。

プロテインの種類を知ることで、目的やニーズに合わせて最適なプロテインを選択する手助けにしてください(^^)

ホエイプロテイン

◎ホエイとは?

ホエイプロテインは、牛乳から得られるたんぱく質の一つです。

牛乳をチーズやヨーグルトの製造過程で凝固させた際に残る液体部分、つまり「ホエイ」から抽出されます。

ホエイには大量のたんぱく質が含まれており、「ホエイプロテイン」は筋肉増強や修復に高い効果を持っています。

◎消化速度と吸収率

ホエイプロテインは「速攻性のたんぱく質」とも呼ばれることがあります。

これは、摂取後すぐに消化・吸収される特性を持っているためです。

この高い消化吸収率は、トレーニング直後の筋肉への素早い栄養供給に適しています。

◎効果・メリット・デメリット

ホエイプロテインには、BCAAと呼ばれる、筋肉の成長や修復に重要なアミノ酸が豊富に含まれています。

これにより、筋肉の回復を促進し、筋肉痛の軽減や筋肉の成長をサポートします。さらに、免疫力の向上や抗酸化作用も期待できます。

一方で、ホエイプロテインに対してアレルギー反応を示す方もいます。

また、過度な摂取は胃の不調や吹き出物の原因となることもあります。

◎おすすめの摂取タイミング

ホエイプロテインの最も効果的な摂取タイミングは、トレーニング直後です。

トレーニングによって受けた筋肉のダメージを修復し、成長を促すためのアミノ酸を素早く供給することができます。

また、朝の起床時に摂取することで、長時間の空腹から身体を回復させる効果も期待できます。

カゼインプロテイン

◎カゼインとは?

カゼインは、ホエイとともに牛乳に含まれる主要なたんぱく質の一つです。

具体的には、牛乳のたんぱく質の約80%を占めるのがカゼインで、残りの約20%がホエイです。

カゼインは牛乳が酸性の環境にさらされると凝固し、ゲル状やケーキ状の塊を形成します。この特性が、チーズ製造の際に利用されています。

◎消化速度と吸収率

カゼインプロテインは、ホエイと比べて消化・吸収速度が遅いのが特徴です。

カゼインは胃の中でゲル状の塊を形成し、徐々にアミノ酸を体に放出します。

この特性により、持続的にアミノ酸を身体へ供給することができます。

◎効果・メリット・デメリット

カゼインプロテインは、長時間にわたるアミノ酸供給により、夜間などの長時間の断食期間中に筋肉の分解を防ぎ、筋肉の回復をサポートします。

さらに、カゼインはカルシウムなどのミネラルを豊富に含むため、骨の健康をサポートする効果も期待できます。

一方で、消化に時間がかかるため、急速なアミノ酸供給を必要とするトレーニング直後などの摂取には向きません。

また、ラクトースを含むことが多いため、ラクトース不耐症の人には適さない場合があります。

◎おすすめの摂取タイミング

持続的なアミノ酸供給能力を活かすため、就寝前の摂取が最も効果的です。

夜間の長時間の断食期間中に筋肉を保護し、回復をサポートすることができます。

ただし、就寝直前の摂取は睡眠の質が低下するため、1〜2時間前の摂取がオススメです。

ソイプロテイン

◎ソイとは?

ソイプロテインは、大豆から抽出されるたんぱく質です。

大豆は、全ての必須アミノ酸を含む数少ない植物の一つです。

そのため、ソイプロテインは「完全たんぱく質」とも称されることがあります。

動物性のたんぱく質に匹敵するため、肉や乳製品の摂取を控える人々のたんぱく質源になります。

◎消化速度と吸収率

消化速度は、ホエイプロテインよりは遅いですが、カゼインプロテインよりは速い“中間的”な速度を持っています。

また、ソイプロテインの粒子が細かいため、消化吸収がスムーズに行われる特性があります。

さらに、ソイプロテインは非常に高い吸収率を持つとされています。

◎効果・メリット・デメリット

ソイプロテインは、筋肉の回復や増強をサポートするだけでなく、コレステロールの低下や心血管疾患のリスク低減など、多くの健康効果が報告されています。

さらに、大豆イソフラボンという抗酸化成分も含まれており、老化防止や女性のホルモンバランスのサポートといった効果も期待できます。

◎おすすめの摂取タイミング

ソイプロテインは持続的なアミノ酸供給能力を持っています。

腹持ちが良いため朝食がわりに飲んだり、就寝前の摂取がオススメです。

しかし、カゼインと同様、就寝直前のプロテイン摂取は、睡眠の質を低下させる可能性があるため、寝る1〜2時間前に摂取することをオススメします。

目的別のプロテインの選び方

◎筋肉増強・回復を目的とする場合

筋トレやスポーツ後の筋肉のダメージ回復には、素早くからだへアミノ酸を補給することが求められます。

ホエイプロテインは消化・吸収が速いため、トレーニング後の「ゴールデンタイム」に摂取することで、筋肉の修復を迅速にサポートしやすくなります。

ホエイはまた、BCAAを豊富に含むため、筋タンパク質の合成を助け、筋肉の成長を促進するのに役立ちます。

◎ダイエットを目的とする場合

ダイエット時には食事のカロリーを制限することが多いため、空腹感が増強しやすくなります。

カゼインプロテインはその特性から、消化に時間がかかり、持続的にアミノ酸を血流に供給します。

このゆっくりとした供給により、満腹感を持続させることができ、食間の空腹感を抑制する助けになります。

また、夜の就寝前に摂取することで、夜間の筋肉の分解を防ぎつつ、回復をサポートすることが可能です。

◎ヴィーガンや乳製品を避けたい場合

動物性成分を摂取したくない、あるいはアレルギーや体質的な問題で乳製品を避ける必要がある人にとっては、ソイプロテインがオススメです。

ソイプロテインは必須アミノ酸をバランス良く含んでおり、肉や乳製品と同様の筋肉サポートや健康維持の効果を得られます。

加えて、大豆イソフラボンという成分が含まれ、これには女性ホルモン様作用や抗酸化作用があり、更年期の症状の緩和や老化防止などの効果も期待できます。

まとめ

今回は、ホエイ、カゼイン、ソイという3つの主要なプロテインの特性とその効果について解説しました。

それぞれのプロテインには、消化速度や吸収率、効果・メリット・デメリットが存在し、これを理解することで、個々の目的や生活スタイルに合わせた最適なプロテインを選ぶことができます。

健康やトレーニングの目的に応じて、正しい知識を持ってプロテインを選んでみてください。

姿勢改善マニュアル(無料プレゼント)

姿勢改善に役立つ具体的な練習プログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

今回は、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室

あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

◯お問い合わせはこちら⇩

ビーユー田町芝浦・三田店

https://beu.co.jp/ビーユー大森店

https://beu.co.jp/omori▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

安全かつ健康的に「体重を増やす」ための10のルール

2023年9月22日ボディメイクライフスタイル食事安全かつ健康的に「体重を増やす」ための10のルール

体重を増やすための情報は少なく、減量に関する情報が圧倒的に多い昨今ですが、体重が増えないことに悩んでいる方もいらっしゃいます。

特に高齢者になると食べても体重が増えない、むしろどんどん減ってしまい、医師に注意されるということもあります。

また、痩せているからといって必ずしも健康であるとは限りません。

そこで今回は、安全に、そして健康的に体重を増やすための実践的なルールを10項目で紹介します。

1. 目標カロリーを設定する

体重を増やすためには、消費するカロリーよりも多く摂取することが基本的な前提となります。しかし、適切なカロリー摂取量は、年齢、性別、運動量などの因子によって変わります。

自分の基礎代謝や消費カロリーを知ることで、どれだけのカロリーを摂取するべきかの目安が立てやすくなります。

最近では、カロリー計算ができるアプリもたくさんあるので、記録しやすいものを選んでみると良いです。

また、消費カロリーは基礎代謝を知ることが必要不可欠なので、基礎代謝の測定ができる体組成計を使ってみてください。

2. 質の良いカロリー源を選ぶ

ジャンクフードや加工食品はカロリーが高い一方、栄養価が低くなりがちです=質の悪いカロリー健康的に体重を増やすためには、ビタミンやミネラルが豊富な全粒穀物、肉、魚などの食品を中心に摂取することが推奨されます。

穀物では白米やパスタ・パンなど、肉・魚は脂身の多いものだとカロリーが取りやすくなります。

3. タンパク質を適量摂取

タンパク質は筋肉の主成分であり、筋肉量を増やすためには欠かせない栄養素です。特に、体重を増やす目的で筋トレを行う場合、タンパク質の摂取は重要となります。

最低でも体重✕1.0g、理想は体重✕1.5g〜2.0gを1日のタンパク質を1日に摂ることを目標にしましょう。

食品からの摂取が難しいことがほとんどなので、プロテインを取り入れることをオススメします。

4. 必要な脂質も欠かさず

脂質はカロリーが高いため、体重増加のサポートとして役立ちます。ただし、トランス脂肪酸や飽和脂肪酸を多く含む脂質は避け、オメガ-3脂肪酸などの健康的な脂質を摂るよう心がけましょう。

青魚やアボカド・ナッツなどがオススメです。

5. ビタミンとミネラルを摂る

ビタミンやミネラルは、身体の基本的な機能をサポートする役割があります。これらの栄養素が不足すると、健康に悪影響を及ぼすだけでなく、体重増加の妨げともなりえます。

栄養素の吸収を助ける働きもあるため、ビタミン・ミネラルも忘れないようにしましょう。

6. 筋トレを取り入れる

筋トレは、筋肉量を増やし基礎代謝を高める効果があります。体重増加と同時に筋肉量を増やすことで、健康的な体を目指すことができます。

食事だけでなく、筋トレを週2回以上は行うようにしましょう。

7. 食事回数を増やす

1回の食事で大量に食べるのは、胃に負担をかけやすく、また食後の血糖値の急上昇を招きやすいです。小分けにして頻繁に食事を摂ることで、これらの問題を避けつつ効率的にカロリー摂取を増やすことができます。

特に昼から夜の間は時間があるため、間食を積極的に取り入れましょう。

8. 十分な睡眠を確保

質の良い睡眠は、身体の回復や筋肉の成長に不可欠です。睡眠不足はホルモンバランスの乱れを引き起こし、体重増加の妨げとなることもあります。

必要な睡眠時間には個人差がありますが、6〜7時間は確保することをオススメします。

9. ストレスを管理

ストレスは食欲の変動や消化機能の低下を引き起こす可能性があります。定期的にリラクゼーションの時間を設け、ストレスをコントロールすることが大切です。

ストレスを日頃から感じている場合、ストレスの根源になっているのは何か?を見つけましょう。

10. 専門家の意見を取り入れる

個人の体質や生活習慣、目標に応じて最適なアドバイスが異なるため、栄養士やトレーニングの専門家と相談することで、より効果的なアプローチを見つけることができます。このようなアプローチで、健康的に体重を増やすことが可能です。一つ一つのルールを理解し、実践することで、目標の体重増加を実現していきましょう。

番外編:なぜ高齢者は体重が増えにくいのか?

高齢者の間での「体重が増えない」という悩みは意外に一般的なものです。生活習慣、代謝の変化、疾患や薬の副作用など、さまざまな要因が影響しています。このセクションでは、高齢者が体重が増えない原因とその対策について詳しく解説します。

1. 代謝の低下

年齢を重ねると基礎代謝が減少し、カロリーの消費が少なくなります。

しかし、食事量がそれに伴って減少することで、適切なカロリー摂取が難しくなっています。

定期的な軽い運動を取り入れることで、筋肉量の維持や代謝の活性化を図ることがオススメです。

2. 食欲の減退

年齢とともに嗜好が変わり、嗅覚や味覚が鈍化します。

また、口腔内の問題などが食欲の減退を招くことがあります。

3. 薬の副作用

高血圧や糖尿病などの慢性疾患の治療薬は、食欲減退や消化機能の低下を引き起こすことがあります。

主治医との相談を通じて、薬の変更や副作用の対策が必要です。

4. 身体的・精神的なストレス

身体的な不調や、孤独感、うつ症状などが食欲や消化機能に影響を与えることがあります。

定期的な健康診断やカウンセリング、社交活動に積極的に参加することがオススメです。

5. 摂取する食事の質

高齢になると食事のバリエーションが減少し、必要な栄養素が不足することが考えられます。

栄養バランスの取れた食事の摂取や、サプリメントの利用を考慮しましょう。

高齢者の体重増加の課題は単純ではありませんが、適切なアプローチとサポートにより、健康的な体重管理が実現可能です。

体重は増えすぎるのも減りすぎるのも健康には良くないので、しっかりとした対策を行いましょう。

まとめ

体重を増やすという目標は、単に多くの食事を摂取することだけでは解決しきれません。

健康的かつ持続的な体重増加のためには、質の良い食事、適切な運動、そして日常生活のストレス管理など、全体的なライフスタイルのバランスが求められます。

特に「質の良いカロリー源を選ぶ」や「タンパク質を適量摂取」などの食事の取り組み、筋トレや十分な睡眠の確保などの生活習慣は、体の健康だけでなく、心の健康にも良いです。

また、体重増加のプロセスは一人ひとり異なりますので、自分のペースを尊重しつつ、必要であれば専門家の意見やサポートを取り入れることが大切です。

日々の小さな努力が積み重なり、理想の健康状態へと近づいていきましょう(^^)

姿勢改善マニュアル(無料プレゼント)

姿勢改善に役立つ具体的な練習プログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

今回は、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室

あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

◯お問い合わせはこちら⇩

ビーユー田町芝浦・三田店

https://beu.co.jp/ビーユー大森店

https://beu.co.jp/omori▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

ダイエット中に飲み会が!食べ過ぎ防止とお酒の飲み方のポイント!

2023年9月13日食事ダイエット中に飲み会が!食べ過ぎ防止とお酒の飲み方のポイント!

ダイエット中の飲み会は、多くの人にとって一大事です。

一方で、社交性を保ちたい、友達と楽しみたい、ビジネスの場でのコミュニケーションが必要な場合もあります。

ダイエットとはただの一時的な行動ではなく、生活習慣の一部です。

ですから、飲み会を完全に避けるのではなく、ダイエットを継続しながら飲み会を楽しむ方法を身につけることが大切です。

今回の記事では、ダイエットを順調に進めている中で出くわすであろう「飲み会問題」の対策方法について解説します。

カロリーとアルコール:ダブルの問題

飲み会の最大の敵は、カロリーとアルコールです。

多くのアルコール飲料は高カロリーであり、おつまみもしばしば高カロリー、高塩分、高脂肪です。

これらがダイエットの敵であることは明らかです。さらに、アルコールには別の問題があります。

それは、アルコールが摂取されると、食欲の抑制が効かなくなり、ついつい食べ過ぎてしまうことです。

飲み会を控える、または最小限にするのが一番確実な方法ですが、それが難しい場合も多いです。

重要なのは「計画性」です。

自分が何を食べ、何を飲むのかを事前に計画することで、ダイエットを続けながらも社交活動を楽しむことが可能です。

食べ過ぎを防ぐポイント

事前に軽く食べる

飲み会に行く前に、軽く食事を摂っておくは非常に有効です。

これによって、飲み会で過度に食べる可能性を低減できます。

オススメの食事は、高タンパクで低カロリーのものが良いでしょう。

例えば、鶏の胸肉やサーモンに緑黄色野菜を加えたサラダなどです。

逆にお腹が空いた状態で飲み会に参加すると、間違いなく食べ過ぎてしまいます。

これは、体が空腹状態で血糖値が下がっているため、何でも手に取って食べたくなってしまいます。

さらに、アルコールの影響で抑制が効かなくなると、その傾向はさらに強まります。

低カロリー食品を選ぶ

飲み会で提供される食品の中には、比較的低カロリーな選択肢も存在します。

例えば、お刺身、焼き鳥(タレ抜き)、野菜スティック、豆腐料理などがあります。

これらを選ぶことで、カロリー摂取量を抑えることが可能です。

低カロリー食品を選ぶ際のポイントとしては、調理法を確認することが重要です。

揚げ物や照り焼きなど、調理法によってはカロリーが大きく増加する場合があります。メニューに不明点があれば、ウェイターに内容を尋ねることも有効です。

飲み会での選ぶべき食品・飲み物

低カロリーなおつまみ

飲み会でのおつまみは、意外とカロリーが高いものが多いです。

しかし、低カロリーのおつまみもありますので、選び方を工夫しましょう。

先述したような野菜スティック、豆腐、お刺身、鶏のささみなどは低カロリーであり、しっかりと満腹感も得られます。

ただし、サラダはドレッシング次第でカロリーが変わるので、ドレッシングは別でお願いする、または使わないようにするとよいでしょう。

低糖質なお酒の選び方

糖質が高いお酒は、ダイエットの敵です。ビールやカクテルは糖質が高いため、ダイエット中は避けるべきです。

代わりに、糖質が少ないお酒、例えばハイボール、ウォッカ、またはワインのドライなものを選びましょう。

さらに、お酒はストレートまたは水割り、もしくは炭酸水で割ると、カロリーを抑えられます。

飲む順番とペースを考慮する

飲む順番とペースも重要な要素です。

炭酸飲料を先に飲むと、お腹が膨れてしまい、それ以降の食事量が増える可能性があります。

炭酸ガスが胃に入ると、一時的に胃が膨張する感覚があります。これによって「お腹がいっぱいに感じる」という短期的な効果がありますが、問題は「満腹感」が長続きしないことです。

炭酸ガスは体内から比較的早く排出されるため、時間が経つとその「満腹感」は失われてしまいます。

結果として、食事の途中で再びお腹が空いてしまい、最終的には普段よりも多く食べてしまう可能性があります。

お酒を飲むときは、先に低アルコール度数のものから始め、ペースを控えめにすることで、つい飲み過ぎてしまうリスクを減らすことができます。

飲み会でのテクニック

1杯飲んだら1杯水を

お酒を1杯飲んだ後に水を1杯飲むという方法がダイエット中は推奨されます。

水を飲むことでお腹がいっぱいになり、ついつい食べ過ぎてしまうリスクを減らせます。

また、水分をしっかり摂ることで、翌日の二日酔いを防ぐ効果もあります。

特に、塩分が多いおつまみと一緒にお酒を飲むと、脱水症状を引き起こしやすいので、このテクニックは有効です。

炭酸水やお茶で割る

お酒を炭酸水やお茶で割ると、一杯当たりのカロリーが減ります。

特に、ウイスキーや焼酎は炭酸水で割ると美味しく、カロリーも抑えられます。

また、日本茶や緑茶でお酒を割ると、茶葉に含まれるカテキンが脂肪の吸収を抑える効果もあります。

ただし、糖分が含まれている飲み物で割ると、その効果は減少しますので注意してください。

話を楽しむ:食べる・飲む以外の楽しみ方

飲み会は食事やお酒だけが楽しみではありません。

実際には、会話や人々との交流が主な目的であることが多いです。

食べ過ぎや飲み過ぎを防ぐためには、話に夢中になることがおすすめです。

友達や同僚との楽しい会話に没頭することで、無意識に食べたり飲んだりする量が減らすことができます。

さらに、笑いながら過ごす時間は、ストレスの軽減にもつながり、逆にダイエットにプラスな面もあります。

翌日の対策(リカバリー方法)

翌日のダイエットプラン

飲み会の翌日は、リカバリープランをしっかりと立てることが重要です。

一晩で摂取したカロリーを考慮に入れ、翌日の食事プランを調整しましょう。

例えば、飲み会で摂取したカロリーが多かった場合、翌日は低カロリーかつ栄養価の高い食事を心掛けてください。

また、飲み会で摂取した塩分による水分の蓄積を解消するため、塩分を控えた食事も意識してみてください。

アルコールを速やかに分解する方法

飲み会後の体調管理としては、アルコールを速やかに体から排出するために水分を十分に摂りましょう。

また、ビタミンBやCを含む食品やサプリメントの摂取もアルコール分解を助けると言われています。

例えば、緑黄色野菜や柑橘類はビタミンが豊富なのでおすすめです。

カロリーを消費する翌日の運動計画

飲み会で摂ったカロリーを消費するための運動も重要です。

軽いウォーキングやストレッチ、ヨガなどは消費カロリーは少ないものの、代謝を促進し体調を整える効果があります。

翌日以降であれば、激しいカーディオや筋トレを取り入れ、飲み会で摂取したカロリーを効率よく燃焼することもおすすめです。

まとめ

ダイエット中に飲み会がある場面は多く、その対策が求められます。

本記事では、飲み会での食べ過ぎやカロリー摂取を防ぐ方法をいくつかのセクションに分けて解説しました。

1. イントロダクション: ダイエットと飲み会のバランスの重要性に触れました。

2. 食べ過ぎを防ぐ前準備: 飲み会前に軽く食べておくことや、低カロリー食品の選択により、食べ過ぎを防ぐ方法を紹介しました。

3. 飲み会で選ぶべき食品・飲み物: 低カロリーのおつまみや低糖質のお酒の選び方、さらには飲む順番とペースについて説明しました。

4. コツとテクニック: 1杯飲んだら1杯水を飲む、炭酸水やお茶で割る方法、そして食べる・飲む以外で楽しむコツについても触れました。

5. 翌日の対策: 飲み会後の体調管理とダイエットを継続するための翌日の食事や運動計画について指南しました。

これらのポイントを活用することで、ダイエット中でも飲み会を楽しみつつ、健康的な体型維ができます。

計画と自制心が大切になりますので、ぜひ参考にしてください。

姿勢改善マニュアル(無料プレゼント)

姿勢改善に役立つ具体的な練習プログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

今回は、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室

あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

◯お問い合わせはこちら⇩

https://beu.co.jp/

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽