記事の表示

-

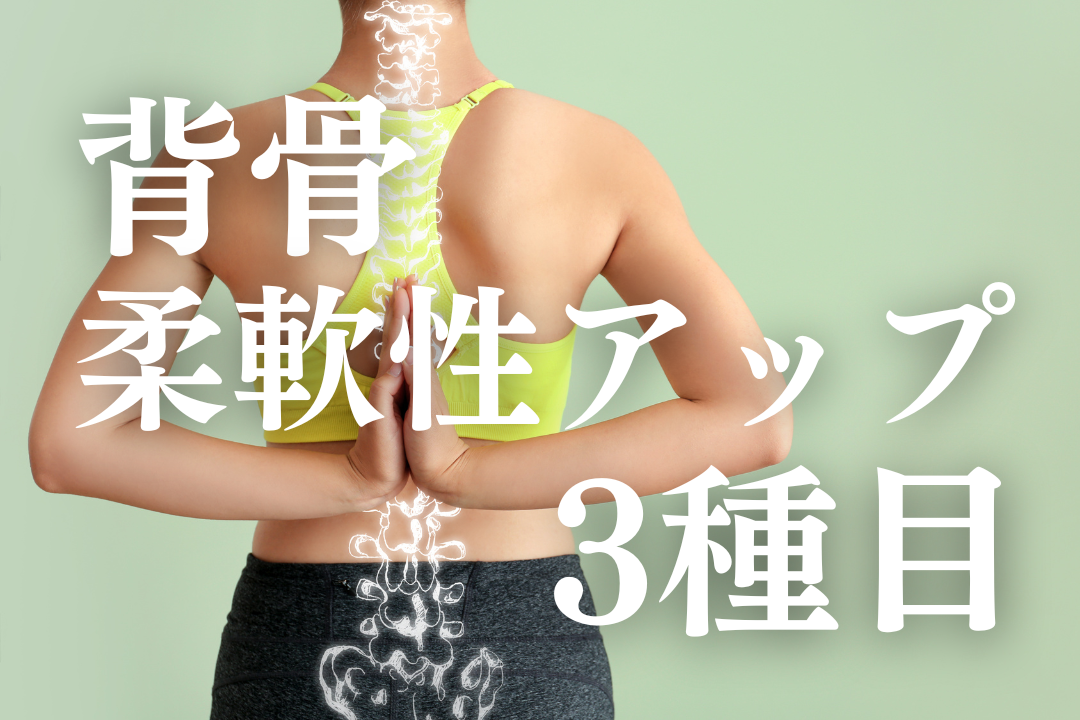

背骨柔軟性アップエクササイズ3選!

2024年7月8日姿勢改善猫背改善肩こり背骨柔軟性アップエクササイズ3選!

今回は背骨の柔軟性をアップするエクササイズを3つ紹介します☝️

デスクワークやスマホ操作によって背骨の可動域が低下すると、肩こりや首こりなどの悩みが起こりやすくなります。

予防・改善のためにはカラダの中心の背骨から整えていくことが大切です👍

動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C5xZ5TAS5Zl/?utm_source=ig_web_copy_link

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

巻き肩改善の鎖骨セルフケア!

2024年7月7日姿勢改善痛み改善巻き肩改善の鎖骨セルフケア!

今回は巻き肩改善のための鎖骨のセルフケアを紹介します!

巻き肩と鎖骨は関係ないと思われますが、鎖骨と上腕骨、肩甲骨は、非常に密接に関わっています!

鎖骨の動きが悪くなると、巻き肩・猫背の原因になるだけでなく、腕が上がりにくくなったり肩の痛みにも影響されます☝️

トレーニングで肩を痛めないようにするためにも、このようなセルフケアも大事なので、ぜひ行ってみてください✨

動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C5xZ5TAS5Zl/?utm_source=ig_web_copy_link

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

反り腰改善の腹筋トレーニング3選

2024年4月16日姿勢改善反り腰改善の腹筋トレーニング3選

今回は反り腰を改善する腹筋トレーニングを3つ紹介していきます!

反り腰は多くの女性が悩む不良姿勢で、腰痛やぽっこりお腹、腿が太くなるといった症状に繋がりやすい姿勢です。

改善するためのポイントの1つは腹筋の筋力をつけることです!

今回紹介する種目は

①クランチ

②デッドバグ

③プランク

の3種目になります!どの種目も腰が反らないように腹筋を意識することが大切になるので、まずは腰が痛くならない、無理なくできる範囲で行ってみてください👍

動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C5xZ5TAS5Zl/?utm_source=ig_web_copy_link

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

巻き肩解消のための前腕セルフケア

2024年4月11日姿勢改善猫背改善肩こり巻き肩解消のための前腕セルフケア

巻き肩は、現代のライフスタイル、特にデスクワークや長時間のスマートフォン使用によって引き起こされる一般的な姿勢の問題です。

この問題は、前腕と胸の筋肉の緊張が増大し、肩が前方に巻き込む形で自然と体が固定されることによって悪化します。

巻き肩の姿勢は、背中の痛みや首の不快感、さらには呼吸の問題にも影響を及ぼすことがあります。

そこで、適切なセルフケアを行うことが、これらの不快感を軽減し、姿勢を改善するための鍵となります。

前腕と胸筋の繋がり

前腕の筋肉は、腕の動作と密接に関連していますが、これらの筋肉は胸の筋肉にも連結しています。前腕が過剰に緊張すると、この緊張は胸の筋肉へと伝播し、胸が内向きに引っ張られ、肩が前に巻き込む「巻き肩」の姿勢を引き起こします。このため、前腕のリリースは巻き肩の改善に直接寄与します。

セルフケアの具体的な方法

巻き肩のセルフケアに効果的な前腕のマッサージ方法を以下に詳述します。

前腕のマッサージ

目的: 前腕の筋肉の緊張を解放し、胸筋の緊張緩和を促す。

方法: 座った状態で、片方の前腕をもう片方の太ももに乗せます。肘から手首に向かって、親指を使って筋肉に圧を加えながらゆっくりとマッサージを行います。筋肉を優しく圧迫しながら、手首へと向かって流れるように圧を移動させてください。セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

首こり/ストレートネックにオススメの胸鎖乳突筋ケア

2024年4月9日姿勢改善首の痛み首こり/ストレートネックにオススメの胸鎖乳突筋ケア

今回は首こりやストレートネック改善にオススメのセルフケアをご紹介します!

動画はこちらから▼

https://www.instagram.com/reel/C5C4AKhS6vS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

首の痛みや不快感は、現代社会において一般的な悩みとなっています。

特に、PCやスマートフォンの使用が増えた現在、首こりやストレートネックといった問題は多くの人々に影響を与えています。

こうした状態は、長時間にわたる不適切な姿勢から生じる筋肉の過剰な緊張によって引き起こされることが多いです。

このような背景から、特定のセルフケア技術の重要性が高まっており、特に胸鎖乳突筋のケアが注目されています。

胸鎖乳突筋とは?

胸鎖乳突筋は、首の側面に位置する筋肉で、耳の下の乳突部から鎖骨と胸骨にかけて伸びています。

この筋肉は首を傾けたり、頭を回転させたりする際に重要な役割を果たします。

不適切な姿勢や長時間のデスクワーク、スマホの使用などによって、この筋肉は過剰に緊張し、首こりやストレートネックの原因となり得ます。

胸鎖乳突筋のケアの重要性

胸鎖乳突筋を適切にケアすることは、首の痛みや不快感を軽減し、より健康的な首の機能を維持するために非常に重要です。

この筋肉の緊張が解放されると、首周りの血流が改善し、酸素と栄養素が筋肉に効率的に運ばれるようになります。

これにより、首の柔軟性が高まり、痛みやこりが軽減されるだけでなく、姿勢の改善にも寄与します。

セルフケアの方法

以下は、胸鎖乳突筋のケアを取り入れる際のいくつかのポイントです。

休憩中や首にこりを感じた時に行う:定期的な休憩を取り、セルフケアを行うことで、筋肉の過剰な緊張を防ぎます。

耳から鎖骨にかけての筋肉をほぐす:指やマッサージツールを使用して、耳の下から鎖骨にかけての筋肉を優しくマッサージします。このとき、軽く圧を加えながら筋肉をつまんでスライドさせる動作が有効です。

適度なストレッチを行う:胸鎖乳突筋を優しくストレッチすることで、筋肉の柔軟性を高め、緊張を解放します。頭をゆっくりと側に傾けたり、回転させたりすることで、この筋肉を効果的にストレッチできます。

胸鎖乳突筋のケアを日常生活に取り入れることで、首の痛みや不快感を大きく軽減し、健康的な首の機能を維持することができます。

適切なセルフケアは、長期的な姿勢の改善にも寄与し、ストレートネックや首こりのリスクを減らすための重要なステップとなりますよ^ ^

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

肩こり/猫脊改善にオススメ!リーチロールリフト

2024年3月29日ボディメイク姿勢改善猫背改善肩こり肩こり/猫脊改善にオススメ!リーチロールリフト

今回は、肩こり・猫脊改善におすすめの「リーチロールリフト」を紹介します!

肩こりに関わる「僧帽筋」という筋肉は上部・中部・下部に分かれており、上部がいわゆる肩こりの原因になっている部分です。

一方で、下部は弱化しており、ここを使えるようにすることが肩こりを根本的に改善することに繋がります!

肩がすくみやすいので、注意しながら行なってみてくださいね^ ^

動画はこちらから▼

https://www.instagram.com/reel/C5C4AKhS6vS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

ポイント

①四つ這いで片手を遠くに伸ばす

②親指を上に向けながら腕を挙げていく

③肩がすくまないように肩甲骨のあたりから腕を挙げるイメージで行うのがポイントですセルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

O脚/膝痛改善にオススメ「アダクション」

2024年3月28日姿勢改善痛み改善膝の痛みO脚/膝痛改善にオススメ「アダクション」

今回は、O脚・膝痛改善におすすめの「アダクション」を紹介します!

O脚や膝の痛みに悩む方の多くは「内転筋の筋力低下」があります。

人間の体の構造上、腿の外側は強く・張りやすく、内側が弱く・使いづらくなっているため、それが顕著に出てしまうことで姿勢や痛みにも繋がってきます。

寝ながら簡単にできるエクササイズなので、是非行なってみてください^ ^

動画はこちらから▼

https://www.instagram.com/reel/C5C4AKhS6vS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

ポイント

①横向きで下の膝を伸ばしたまま足を上げる

②浮かせる時に内腿に力を入れる

③上半身は動かないようにキープするセルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

背骨・股関節の柔軟性アップでパフォーマンスアップ!

2024年3月15日ストレッチ姿勢改善痛み改善背骨・股関節の柔軟性アップでパフォーマンスアップ!

今回は、背骨・股関節の柔軟性アップにオススメの「プレッツェル」を紹介します!

動画はこちらから▼

この投稿をInstagramで見る肩・腰・膝など、体のあらゆる痛みや不調の2大原因として挙げられるのが

胸椎と股関節の可動域低下です。運動不足や長時間のPC・スマホ操作によって、必ずといっていいほど機能が悪くなるため、体のパフォーマンスアップのためにも非常に大事です☝️

20〜30秒そのままキープしても良いですし、できる人は背骨を捻る動作を10〜20回繰り返すという形でもOKです!

ポイント

✔︎目線を天井に向けて背骨を捻る

✔︎下の膝を曲げて腿前をストレッチ

✔︎息を止めないように20~30秒行うセルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

反り腰姿勢には「腰の屈曲」が重要

2024年3月8日姿勢改善腰痛反り腰姿勢には「腰の屈曲」が重要

今回は反り腰姿勢でお悩みの方にオススメのクランチをご紹介します!

動画はこちらから▼

この投稿をInstagramで見るこのエクササイズでは、反り腰姿勢の改善に効果的です!

反り腰姿勢の方は体幹を曲げる(屈曲)動作が苦手のため、腹筋を腹かせながら体幹(特に腰部)の屈曲をできるようにすることが大切です!

特にこういう方におすすめ!

・反り腰にお悩みの方

・日頃から腰が痛くなりやすい方

・腹筋の筋力が弱い方ポイント

・腰を丸めて上半身を持ち上げる

・手は腿の上から膝に向かって動かす

・息を止めずに吐きながら行う

・体が持ち上がらない方は、体育座りの姿勢からゆっくりと体を下ろしていく動作から行う是非ご自宅でトライしてみてください^ ^

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

肩こり解消のためには「胸椎伸展」が重要!

2024年3月8日姿勢改善猫背改善肩こり肩の痛み肩こり解消のためには「胸椎伸展」が重要!

今回は肩こり解消にオススメの胸椎伸展エクササイズをご紹介します!

このエクササイズでは、硬くなりやすい背骨を反る動き(伸展)を高めていきます。

この投稿をInstagramで見る肩こりや猫背でお悩みの方のほとんどが背骨を反らせる動作=胸椎伸展

の動きができなくなっています。

特にこういう方におすすめ!

・慢性的に肩こりがある方

・首こり、頭痛が出やすい方

・デスクワークを長時間している方

・猫背姿勢に悩んでいる方ポイント

・両手を胸の横に置き、手で床を押しながら上半身を反らします

・背骨全体を反らせる意識で行います

・腰が痛い方は痛みが出ない範囲で反らす大きさを調整しましょう

是非ご自宅でトライしてみてください^ ^セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽