記事の表示

-

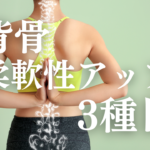

当ジムの想い

2023年4月16日ジム紹介当ジムの想い

カラダの根本改善を目指すジム

BeU(ビーユー)のホームページにお越しくださり、ありがとうございます。

代表の高正(たかまさ)です。

今回は当ジムがどんな想いで行っているジムなのかをご紹介いたします。

当店の「パーソナルトレーニング」の特徴は、からだを鍛えることで不調のない「健康なからだづくり」をサポートすることです。

◯年齢によるからだの悩みが改善される

◯カラダの不調を改善して、ポジティブになれる

◯カラダの調子が良くなり、新しいスポーツなどをはじめようと思える

◯カラダが変化していく喜びを感じられる

そんな未来に向けて、お客さまと専属トレーナーが二人三脚で歩むジムです。

「ビーユー」ができるまで

少しわたしの話をさせてください。

何度か怪我に悩まされたことがきっかけで「からだのことをもっと知りたい」と思い、専門的な勉強ができる大学へ進学しました。

大学で「なぜ怪我をするのか、どのように改善できるのか」を基本から学び、課外では整形外科やストレッチ専門店で働きながら、毎日何人もの大学アスリートのケアを行い経験を積みました。

しかし、その時にわたしができるのはあくまで「ケア」の範囲。

根本から改善することができず、再び「調子が悪くなった」と戻ってくるお客さま・選手も少なくありませんでした。

そのたびに、もどかしさを感じていました。

その後、新卒でパーソナルジムに入社後、毎日10人ほどのお客さまのトレーニングを行っていました。

そこでは、担当するお客さまが日によって変わるシステムだったため、一人ひとりとじっくり向き合うことが難しい状況でした。

来店するたびにトレーナーが変わってしまうことに不安を覚えているお客さまも中にはいらっしゃいました。

「もっとひとりのお客さまに時間をかけたい」

「大切なお客さまのからだを責任をもって守りたい」

そんな思いから、専属トレーナーがお客さまのお悩みにじっくり寄り添い、根本からからだを改善できるジムを開業するために、2020年に独立をしました。

トレーニング×整体で理想のカラダづくり

独立前から感じていたのは、お客さまのほとんどが、何かしらの「からだの不調」を持っているということでした。

「痩せたい」「きれいになりたい」を深掘りすると、姿勢の悩みやからだの痛みを慢性的に抱えている方ばかりだったんです。

どれだけきれいなボディラインを手に入れても、健康でなければ本末転倒。

だからこそ「ビーユー」は、本当のフィットネス(健康)を提供したいと、姿勢やからだの不調に関するお悩みにも寄り添えるジムとしてオープンしました。

ケアだけにとどまらず、1人1人に合わせたエクササイズやトレーニングを提供し、トレーナー完全専属制にすることで、私自身が感じていた「もどかしさ」を全て取り除きました。

はじめは不安そうな様子で来店されたお客さまが、「無理だ」と諦めていたことを新たに始めたり、気分が前向きになられたりなど、トレーニングを通じて人生も前向きに変化していく過程に伴走できるのはこの上ない喜びです。

あなたの姿勢・痛みがなかなか改善しない理由

ご来店されるお客さまの多くは、すでに整体やマッサージなどを通して、ご自身のからだの悩みを改善しようとしています。

ですが、施術直後に改善されることがあっても、日常に戻ると再発してしまうことが少なくありません。

たくさんのお金や時間を費やしながらも、なかなか理想のからだづくりができないのには明確な理由があります。

それは、整体やマッサージでは「ケア」しかできないからです。

整体もマッサージも、人の手を使って強制的に筋肉をほぐしていくもの。

しかし、あくまで対処療法であり、生活の中でもとに戻ってしまいます。

効果をキープするためには、からだのパフォーマンスそのものを高める必要があるのです。

最後に

最後に、忘れることのできない60代の女性のお客さまのエピソードをご紹介させてください。

当店の1人目のお客さまだった彼女は、60年間まったく運動をしたことがなく、猫背やX脚のほか、「肩やひざが痛い」といったからだのお悩みを抱えていました。

当店に通い始めてから、それらの不調がほぼなくなっただけでなく、不調が改善されたことで、ダイエットにも目を向けられるようになりました。

食習慣のアドバイスをして、食事を見直すようになり、結果、6キロのダイエットに成功。

からだの大きな変化を実感していただくことができました。

「ほかにもジムはたくさんあるけど、どこを選べばいいかわからない中、ビーユーに出会えてよかった」

そう言っていただけたときは、本当にうれしかったです。

このお客さまのように、自分のからだの状態はもう改善されないと思い込んでいた方が、トレーニングを通して改善を実感される様子をたびたび見てきました。

病気を相談する「かかりつけ医」がいるように、からだの悩みを相談する「かかりつけトレーナー」になりたい。

そんな思いで当ジムのトレーナーはお客さまに向き合っています。

また、当ジムのトレーナーは、国家資格保持者(理学療法士/鍼灸あん摩マッサージ指圧師)や整体・ケア分野での経験豊富なプロフェッショナルが在籍しています。

からだの悩みがあったら何でも相談できる関係を、お客さまと築いていけたら幸いです。

「ビーユー」という店名には「今の自分より、もっといい自分に。」という思いを込めました。

あなたの1年後、5年後、10年後が、ますます生き生きはつらつと「もっといい自分」になれるよう、全力でサポートをさせていただきます。

他のジムでは続けられなかった方、からだに不調があって運動にご不安のある方こそ、ぜひ一歩踏み出してみてください。

ご来店を心よりお待ちしております。

BeU代表

高正康平

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

◯お問い合わせはこちら⇩

パーソナルジムビーユー田町芝浦・三田店

https://beu.co.jp/パーソナルジムビーユー大森・大森海岸店

https://beu.co.jp/omori▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

自宅でできる姿勢改善マニュアル

2022年7月26日姿勢改善自宅でできる姿勢改善マニュアル

パーソナルジムBeUです!

ビーユーは、身体の痛み・ゆがみ・姿勢改善に特化したパーソナルジムです。

そこで今回は、日頃運動を全く行っていない方でも、正しい知識を持って姿勢改善ができるように、トレーナーからの姿勢改善アドバイスをマニュアルとして作成しました。

姿勢が良くなることで、見た目はもちろん、肩こり・首こり・腰痛などの不定愁訴の改善、仕事のパフォーマンス向上、体のたるみやむくみの解消、筋力アップなど、たくさんの恩恵を受けることができます。

中には、整体やカイロプラクティックで姿勢の矯正をしている方もいらっしゃいますが、人の手を借りて一時的に改善されても、数日経つと、また元に戻ってしまいます。

そのため私達は、根本的な姿勢改善には、運動/筋トレが必要不可欠であると考えています。

本当は、私達が直接お会いして、アドバイスができれば理想ですが、ジムに通うことができない方やまずは自分でできる方法が知りたいという方もいらっしゃいます。

そこで、今回の姿勢改善マニュアルを参考にしていただけたら幸いです!

マニュアルの使い方今回は、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを取り入れてみてください(^^)

【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

現在、初回90分体験レッスン実施中です!

手ぶらOK/入会金無料/完全個室あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

◯お問い合わせはこちら⇩

https://beu.co.jp/

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽ -

股関節可動域アップエクササイズ3選!

2024年7月8日トレーニング骨盤の歪み股関節可動域アップエクササイズ3選!

今回は股関節の可動域アップのエクササイズを3つ紹介します☝️

①カーズ

股関節全方向の可動域を高めるエクササイズ。体幹を安定させながら行うことで、腰痛になる動きの癖の改善にも効果的。

②クラムシェル

股関節の外旋可動域を高めるエクササイズ。外旋可動域が低くなると腰痛や坐骨神経症などの症状が起こりやすくなる。

③腸腰筋ストレッチ

股関節の伸展可動域を高めるエクササイズ。腰を反ると痛いというパターンにおいて、このストレッチを行うことで股関節の動きが良くなり、腰痛が緩和しやすくなる。

股関節の可動域は下半身のトレーニングの効率アップだけでなく、腰痛改善にも効果がありますので、是非行ってみてください👍

動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C5xZ5TAS5Zl/?utm_source=ig_web_copy_link

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

肩こり解消セルフケア3選!

2024年7月8日ストレッチ肩こり肩こり解消セルフケア3選!

今回は肩こりを解消するセルフケアを3つ紹介します☝️

①胸鎖乳突筋: デスクワークやスマホ操作で常に働いている首の筋肉。また、呼吸が浅いとこの筋肉が呼吸の補助をするのでより張りやすくなります。

②鎖骨下筋: 鎖骨と肩は密接に関わっており、鎖骨の動きが悪くなると肩こりを引き起こしやすくなります。

③肋間筋: 呼吸時に働く筋肉ですが、日常生活で呼吸が浅くなると使わずに硬くなります。呼吸が浅いことで肩こりにも繋がりやすくなります。

トレーニングも大事ですが、ケアも大事なので肩や首に悩みがある方は行ってみてください👍

動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C5xZ5TAS5Zl/?utm_source=ig_web_copy_link

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

背骨柔軟性アップエクササイズ3選!

2024年7月8日姿勢改善猫背改善肩こり背骨柔軟性アップエクササイズ3選!

今回は背骨の柔軟性をアップするエクササイズを3つ紹介します☝️

デスクワークやスマホ操作によって背骨の可動域が低下すると、肩こりや首こりなどの悩みが起こりやすくなります。

予防・改善のためにはカラダの中心の背骨から整えていくことが大切です👍

動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C5xZ5TAS5Zl/?utm_source=ig_web_copy_link

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

ヒップアップエクササイズ3選!

2024年7月8日ボディメイクヒップアップエクササイズ3選!

今回は自重でできるヒップアップのエクササイズを3つ紹介します☝️

日頃お尻を使うことはほとんどなく、気付いたらお尻が垂れている。。ということにならないように、日頃から鍛えていきましょう💪

動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C5xZ5TAS5Zl/?utm_source=ig_web_copy_link

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

くびれを作る腹筋エクササイズ3選!

2024年7月8日トレーニングボディメイクくびれを作る腹筋エクササイズ3選!

今回はくびれを作る3つのエクササイズを紹介します☝️

腹斜筋を鍛えることでくびれが作りやすくなるので、今回紹介するエクササイズを是非やってみてください^ ^

動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C5xZ5TAS5Zl/?utm_source=ig_web_copy_link

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

巻き肩改善の鎖骨セルフケア!

2024年7月7日姿勢改善痛み改善巻き肩改善の鎖骨セルフケア!

今回は巻き肩改善のための鎖骨のセルフケアを紹介します!

巻き肩と鎖骨は関係ないと思われますが、鎖骨と上腕骨、肩甲骨は、非常に密接に関わっています!

鎖骨の動きが悪くなると、巻き肩・猫背の原因になるだけでなく、腕が上がりにくくなったり肩の痛みにも影響されます☝️

トレーニングで肩を痛めないようにするためにも、このようなセルフケアも大事なので、ぜひ行ってみてください✨

動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C5xZ5TAS5Zl/?utm_source=ig_web_copy_link

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

脇腹に効くインナーマッスルトレーニング「サイドブリッジ」

2024年7月7日トレーニング脇腹に効くインナーマッスルトレーニング「サイドブリッジ」

今回は脇腹に効くインナーマッスルトレーニング「サイドブリッジ」を紹介します!

脇腹の筋肉=腹斜筋は日頃使う機会が少ないため、たるみや脂肪が付きやすい部分になります。

また、体幹を安定させる働きを保つため、腰痛や反り腰改善にも効果があります!

手や足に力が入りやすいため、しっかりとお腹を意識しながら行ってみてください☝️

動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C5xZ5TAS5Zl/?utm_source=ig_web_copy_link

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

「リリアージュ」と「ワンピの魔法」にパーソナルジムビーユーをご紹介いただきました。

2024年4月29日ジム紹介「リリアージュ」と「ワンピの魔法」にパーソナルジムビーユーをご紹介いただきました。

掲載情報

この度、結婚式・パーティーの情報サイト「リリアージュ」と「ワンピの魔法」にパーソナルジムビーユーをご紹介いただきました。

記事はこちら

引き続き、一生モノの身体づくりをスタッフ一同全力でサポートしてまいりますので、よろしくお願い致します(^^)

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー大森店

公式ホームページ

https://beu.co.jp/omori

【ビーユー大森で検索】お客様の声

https://beu.co.jp/omori#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

ぽっこりお腹に効くインナーマッスルトレーニング!

2024年4月24日トレーニングぽっこりお腹に効くインナーマッスルトレーニング!

今回はぽっこりお腹に効く腹筋のトレーニングを紹介します!

ぽっこりお腹の原因の1つはインナーマッスルの筋力が弱くなり、内臓が下に下がってしまうことで下っ腹だけが出て見えるようになってしまいます。。

キツくてできない場合は、下げる動作だけ行って少しずつ筋力をつけていきましょう💪

動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C5xZ5TAS5Zl/?utm_source=ig_web_copy_link

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

-

脇腹に効くインナーマッスルトレーニング「サイドブリッジ」

2024年4月24日トレーニング脇腹に効くインナーマッスルトレーニング「サイドブリッジ」

今回は脇腹に効くインナーマッスルトレーニング「サイドブリッジ」を紹介します!

脇腹の筋肉=腹斜筋は日頃使う機会が少ないため、たるみや脂肪が付きやすい部分になります。

また、体幹を安定させる働きを保つため、腰痛や反り腰改善にも効果があります!

手や足に力が入りやすいため、しっかりとお腹を意識しながら行ってみてください☝️

動画はこちら

https://www.instagram.com/reel/C5xZ5TAS5Zl/?utm_source=ig_web_copy_link

セルフエクササイズマニュアル(無料プレゼント)

自宅で行えるエクササイズプログラムをまとめたPDFマニュアルをプレゼントしています。

このマニュアルでは、姿勢のお悩みで特に多い4つを取り上げました。

- 猫背

- 反り腰

- O脚

- ストレートネック

前半では、不良姿勢の基本的な知識、後半では具体的な改善エクササイズを方法を解説しています。

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)

是非、あなたのお悩みの部分を読み込んでいただき、実際にエクササイズまでを行ってみてください(^^)【姿勢改善マニュアル】

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

体験トレーニング実施中

現在、初回体験トレーニング受付中です!

◎手ぶらで来店OK

◎入会金無料

◎当日入会で体験料無料あなたの身体の悩みを詳しくカウンセリングさせていただき、オーダーメイドの運動メニューをご案内させていただきます(^^)

ーーーーーーーーーーパーソナルジムビーユー

公式ホームページ

◯ビーユー田町芝浦・田町三田店

◯ビーユー大森店

【パーソナルジムビーユーで検索】

お客様の声

https://beu.co.jp/#voiceビーユーでは『身体の根本改善』をモットーに、トレーニングと整体を組み合わせた独自のアプローチで、カラダのお悩みを根本から改善していくパーソナルジムです。

・専属トレーナーによるマンツーマンサポート

・マニュアルのないあなただけのメニューを作成

・肩こり腰痛/姿勢/歪みにお悩みでも安心してボディメイク

・完全予約制で入店から退店まで完全個室空間

・トレーニング後に毎回フィードバックを実施

・お水/タオル/ウエアが全てレンタル無料会員様の多くが運動初心者ですので、運動が苦手な方でも1から丁寧に指導させていただきます!

あなたのかかりつけトレーナーとして、ビーユーのトレーナーがあなたをサポートいたします。まずは体験からお気軽にお問い合わせください^ ^

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽